Le Vodou est une religion d'origine africaine pratiquée au Bénin. La musique Vodou joue un rôle central dans les rituels et les cérémonies de cette tradition spirituelle. Elle est utilisée pour invoquer les esprits et créer une atmosphère spirituelle unique.

Les instruments de musique traditionnels jouent un rôle essentiel dans la musique Vodou. Voici quelques-uns des instruments couramment utilisés :

Les cérémonies Vodou sont accompagnées de musique en direct. Les tambours, les cloches et les chants créent une ambiance spirituelle qui facilite la communication avec les esprits vénérés.

La musique Vodou est rythmée par des tambours et d'autres instruments percussifs. Chaque rythme a une signification spéciale et est utilisé pour honorer un esprit particulier ou pour célébrer une occasion spéciale.

La danse est souvent intégrée aux cérémonies Vodou. Les participants dansent en transe pour entrer en contact avec les esprits. Les rythmes puissants de la musique Vodou animent la danse spirituelle.

La musique Vodou est une partie intégrante de la culture béninoise et elle continue d'être pratiquée lors de cérémonies religieuses et de festivités traditionnelles. Elle est un exemple de la richesse de la musique traditionnelle au Bénin.

La musique Sakpata est un genre musical spécifique associé au culte du dieu Sakpata, vénéré au Bénin pour sa capacité à guérir des maladies. Les chants et les danses Sakpata jouent un rôle central lors des cérémonies de guérison et sont considérés comme un moyen de communication avec le dieu Sakpata.

La musique Sakpata est jouée en utilisant divers instruments traditionnels. Voici quelques-uns des instruments couramment utilisés :

La musique Sakpata est principalement associée aux cérémonies de guérison. Lors de ces cérémonies, les participants chantent et dansent pour invoquer le pouvoir de guérison du dieu Sakpata. Les rythmes des tambours et les chants captivants créent une atmosphère spirituelle propice à la guérison.

Le dieu Sakpata est vénéré pour sa capacité à guérir des maladies, en particulier les maladies contagieuses. Le culte de Sakpata est répandu dans certaines régions du Bénin et est souvent associé à des rituels de guérison.

La musique Sakpata est un élément essentiel de la culture béninoise et elle continue de jouer un rôle important lors des cérémonies de guérison et des pratiques religieuses. Elle est un exemple de la manière dont la musique est utilisée pour exprimer la dévotion et chercher la guérison spirituelle.

Le Gan-Gan est une danse et un chant traditionnels pratiqués par le peuple Fon au Bénin. Cette forme d'expression artistique joue un rôle central lors de festivals, de cérémonies importantes et d'autres occasions spéciales au sein de la communauté Fon.

Le Gan-Gan se caractérise par les éléments suivants :

Le Gan-Gan revêt une grande signification culturelle pour le peuple Fon. Il est utilisé pour célébrer les événements marquants de la vie, tels que les mariages, les funérailles et les festivals communautaires. Il est également considéré comme un moyen de communiquer avec les ancêtres et les esprits.

La préservation du Gan-Gan et d'autres traditions culturelles est importante pour la communauté Fon. Des efforts sont déployés pour transmettre cet art aux générations futures et pour préserver la richesse de la culture béninoise.

Le Gan-Gan est un exemple de l'importance de la danse et de la musique dans la culture béninoise, ainsi que de la manière dont elles sont utilisées pour célébrer, communiquer et préserver les traditions.

Le Tchin est une forme de chant traditionnel chanté par les femmes Nagot au Bénin. Ce style musical est réputé pour ses harmonies vocales complexes et sa signification profonde au sein de la communauté.

Le Tchin se caractérise par les éléments suivants :

Le Tchin occupe une place spéciale dans la culture des femmes Nagot. Il est utilisé pour célébrer des événements heureux et pour transmettre des connaissances culturelles aux générations futures. Il est considéré comme un moyen de renforcer les liens communautaires et de préserver l'identité culturelle.

La préservation du Tchin et d'autres éléments de la culture Nagot est un objectif important pour la communauté. Des ateliers et des programmes sont mis en place pour enseigner aux jeunes générations cet art précieux et pour veiller à ce qu'il continue de prospérer.

Le Tchin est un exemple de la richesse de la musique traditionnelle au Bénin et de la manière dont elle est utilisée pour transmettre des histoires et des valeurs culturelles tout en créant une expérience sonore captivante.

Le Sato est une forme de musique de percussion très populaire au Bénin. Cette musique rythmique est jouée avec une variété d'instruments, notamment des tambours et des maracas, et est souvent utilisée pour accompagner la danse lors de festivités et de célébrations spéciales.

Le Sato fait appel à plusieurs instruments de musique, dont :

Le Sato est souvent joué lors de diverses cérémonies et festivités au Bénin, notamment les mariages, les fêtes traditionnelles, les célébrations religieuses et bien d'autres occasions joyeuses. Les rythmes entraînants du Sato incitent souvent les gens à danser avec énergie, créant une atmosphère festive.

Le Sato est un élément important de la culture musicale au Bénin, et il est transmis de génération en génération. Les jeunes apprennent souvent à jouer du Sato en observant et en pratiquant avec des musiciens plus expérimentés, perpétuant ainsi cette tradition musicale.

Le Sato est un exemple de la richesse de la musique traditionnelle au Bénin et de son rôle essentiel dans la création d'une ambiance festive lors de diverses célébrations.

L'Agbadja est une danse traditionnelle originaire du sud du Bénin, particulièrement populaire parmi le peuple Ewe. Cette danse rythmique est accompagnée de chants et de rythmes de percussion entraînants, créant une expérience musicale et de danse vibrante.

L'Agbadja est caractérisée par les éléments suivants :

L'Agbadja est transmise de génération en génération au Bénin. Les jeunes apprennent à danser et à chanter l'Agbadja en observant et en pratiquant avec des danseurs plus expérimentés, perpétuant ainsi cette tradition culturelle vivante.

L'Agbadja est une partie intégrante de la culture du Bénin, reflétant l'importance de la musique, de la danse et de la communauté dans la vie quotidienne. Elle unit les gens lors de célébrations et renforce le lien entre les générations.

L'Agbadja est un exemple de la riche tradition culturelle du Bénin, où la musique et la danse jouent un rôle essentiel dans l'expression de la joie et de la vitalité de la vie.

Le Zinli est un chant traditionnel originaire du Bénin, spécialement associé au peuple Yoruba. Il occupe une place importante dans les cérémonies religieuses et les festivités de cette communauté.

Le Zinli est caractérisé par les éléments suivants :

La transmission du Zinli se fait principalement de manière orale et pratique. Les jeunes membres de la communauté Yoruba apprennent à chanter le Zinli en participant aux cérémonies et aux répétitions sous la guidance des aînés.

Le Zinli revêt une grande importance culturelle et religieuse pour le peuple Yoruba au Bénin. Il est utilisé pour maintenir et transmettre la spiritualité, la tradition et la cohésion communautaire.

Le Zinli est un exemple de la riche diversité musicale et culturelle du Bénin, où la musique joue un rôle central dans l'expression de l'identité et de la foi.

En plus de sa riche tradition musicale, le Bénin a une scène musicale moderne dynamique qui a conquis une renommée internationale. Des artistes béninois contemporains ont su mélanger habilement des éléments de musique traditionnelle avec des styles modernes tels que la pop, le reggae et le hip-hop.

Angélique Kidjo est l'une des artistes béninoises les plus célèbres à l'échelle mondiale. Elle est connue pour sa voix puissante et sa capacité à fusionner la musique africaine traditionnelle avec des influences occidentales. Elle a remporté plusieurs Grammy Awards et est une militante pour les droits de l'homme.

Zeynab est une artiste béninoise contemporaine qui se démarque par son style unique. Elle mélange des éléments de pop, de reggae et d'autres genres pour créer une musique vibrante et captivante. Zeynab est appréciée tant pour sa musique que pour ses paroles engagées.

Toofan est un groupe de hip-hop béninois qui a gagné en popularité en Afrique et au-delà. Leur musique énergique et leurs performances scéniques dynamiques en font l'un des groupes les plus en vue sur la scène musicale africaine contemporaine.

La musique joue un rôle central dans la culture béninoise moderne. Elle est utilisée pour célébrer, communiquer des messages importants et perpétuer les traditions. La scène musicale du Bénin continue d'évoluer, créant un pont entre le passé et le présent, tout en contribuant à l'identité culturelle du pays.

Si vous souhaitez découvrir davantage de musique du Bénin, vous pouvez rechercher des enregistrements audio ou vidéo en ligne. De plus, si vous avez l'occasion de visiter le pays, renseignez-vous sur les événements culturels et les festivals musicaux locaux pour vivre une expérience musicale authentique.

Le Tambour Houn (également appelé Hounkon) est un instrument sacré et central dans les cérémonies Vodou du Bénin. Il est souvent considéré comme l'un des plus importants des tambours rituels, et il joue un rôle crucial dans la connexion entre le monde des vivants et celui des esprits ou divinités (les "loas" ou "vodouns").

Les vodunsi, ou maîtres-tambour, suivent une formation rigoureuse. Ils doivent non seulement maîtriser les rythmes, mais aussi comprendre leur signification spirituelle et respecter les exigences rituelles autour du Tambour Houn.

En résumé, le Tambour Houn est bien plus qu'un simple instrument de musique dans les cérémonies Vodou. Il est une voix spirituelle et un élément fondamental des rites sacrés du Bénin.

Le Tambour Gu est un instrument de percussion traditionnel qui occupe une place centrale dans les rituels et cérémonies de diverses cultures, notamment en Afrique de l'Ouest. Cet instrument est reconnu pour sa capacité à produire des sons puissants et résonants, tout en étant utilisé pour des fins religieuses et culturelles importantes.

Le Tambour Gu se présente sous une forme cylindrique ou conique, avec un corps creusé dans du bois et recouvert de peaux animales. Il peut être joué à mains nues ou avec des baguettes, selon la tradition. Son diamètre et sa hauteur varient, ce qui influence le type de son qu'il produit. Le tambour peut être joué seul ou dans des ensembles plus complexes, et son rôle dans la musique traditionnelle est essentiel pour structurer le rythme des danses et chants.

Cet instrument est souvent utilisé dans des cérémonies religieuses et rituelles pour accompagner les danses sacrées, marquer le rythme des chants rituels, et créer une connexion spirituelle entre les participants et les divinités ou esprits invoqués. Le tambour Gu joue un rôle essentiel dans la construction de l'atmosphère mystique des cérémonies, souvent perçu comme un lien entre le monde physique et le monde spirituel, aidant à ouvrir la voie pour les invocations et les prières.

Le Tambour Gu est joué avec une grande précision par le tambourier, qui utilise ses mains ou des baguettes pour frapper la peau du tambour à différents endroits, permettant ainsi de produire une variété de sons, allant des notes graves aux notes aiguës. En fonction de la culture ou du rituel, chaque séquence rythmique peut avoir une signification particulière, et le tambourier doit connaître les nuances pour bien interpréter ces rythmes sacrés.

Le Tambour Gu est fabriqué à partir de matériaux naturels. Le corps est sculpté dans du bois, souvent choisi pour ses qualités acoustiques. Les peaux animales, généralement celles de chèvres ou d'antilopes, sont tendues sur le tambour pour produire le son caractéristique. La qualité du son dépend de la tension de la peau et du type de bois utilisé. Chaque tambour est unique et peut être décoré de motifs symboliques qui reflètent la culture ou l'histoire de la communauté à laquelle il appartient.

Dans un ensemble de percussions, le Tambour Gu occupe une place essentielle, souvent en tant qu'accompagnateur d'autres tambours ou instruments. Il aide à enrichir les rythmes polyrythmiques, ajoutant des couches sonores supplémentaires à la structure musicale. La polyvalence du tambour Gu en fait un instrument clé dans la musique rituelle, offrant à la fois soutien et dynamisme aux performances percussives dans les cérémonies et célébrations.

En conclusion, le Tambour Gu est un instrument de percussion fondamental dans de nombreuses traditions. Son importance va au-delà de la simple création musicale. Il est un pont entre le monde des vivants et le monde spirituel, et joue un rôle vital dans les cérémonies religieuses et rituelles. Sa fabrication artisanale et sa technique de jeu complexe en font un élément précieux des cultures qui le perpétuent, garantissant que son son continue de résonner à travers les générations.

.jpg)

Le Tambour Asson est un instrument sacré et central dans les cérémonies vaudou haïtiennes, surtout utilisé par les houngans (prêtres) et les mambos (prêtresses). Il est bien plus qu’un simple instrument musical, car il symbolise la communication entre les humains et les loas (les esprits vaudous). Chargé de sens mystique, il représente un pont entre le monde matériel et le monde spirituel.

Le Tambour Asson est généralement fabriqué à partir d’une calebasse, sur laquelle sont attachées des perles et des graines. Lorsqu'il est secoué, ces éléments produisent un son distinctif. Ce tambour n'est pas destiné à tout le monde : seuls les prêtres ou prêtresses ayant subi l'initiation nécessaire ont le droit de le manier. Il devient alors un insigne de pouvoir spirituel et un outil rituel pour invoquer les loas.

Le Tambour Asson est particulièrement reconnu pour sa symbolique et ses éléments physiques distinctifs :

Le son du Tambour Asson est crucial dans les cérémonies vaudou. Chaque loa possède un rythme spécifique que le houngan ou la mambo doit connaître. En frappant ou en secouant l’Asson, le prêtre appelle les esprits à se manifester et à guider la cérémonie. Il est utilisé pour rythmer les chants, les danses et les prières, et chaque mouvement de l'instrument a une signification symbolique précise.

Le Tambour Asson a plusieurs fonctions importantes dans les cérémonies vaudou :

Tout d'abord, il est l'outil principal pour appeler les loas. Sans le son sacré du tambour, la connexion avec les esprits serait difficile. Le prêtre ou la prêtresse utilise des rythmes particuliers pour attirer l’attention de chaque loa, en fonction de son caractère ou de ses pouvoirs spécifiques. Le tambour devient alors le canal à travers lequel les esprits se manifestent.

Ensuite, le Tambour Asson sert aussi à protéger les participants à la cérémonie. Son son permet de chasser les mauvais esprits et de maintenir une atmosphère spirituelle pure et propice à la connexion avec les esprits bienveillants.

Enfin, le Tambour Asson est un symbole d’autorité dans la hiérarchie vaudou. Seuls ceux qui ont été initiés peuvent le posséder et l'utiliser. Lors de l'initiation, recevoir le Tambour Asson marque un moment solennel, car il consacre le nouveau prêtre ou la nouvelle prêtresse en tant qu’intermédiaire officiel entre le monde des esprits et celui des humains.

Le Tambour Asson est lié principalement aux esprits Rada, qui sont des loas bienveillants et pacifiques. Cependant, il peut également être utilisé pour invoquer les esprits Petro, qui sont plus puissants et souvent associés à des forces de changement ou de destruction. Le prêtre ou la prêtresse doit donc maîtriser cet instrument avec grande précaution, car une invocation incorrecte peut causer des déséquilibres spirituels.

En conclusion, le Tambour Asson n’est pas un simple instrument musical, mais un objet sacré et symbolique dans la religion vaudou. Il incarne l’autorité spirituelle des prêtres et prêtresses, leur permettant de communiquer avec les esprits, de guider les rituels, et de protéger la communauté. Cet instrument est au cœur des pratiques vaudou, et sans lui, de nombreuses cérémonies ne pourraient pas se dérouler correctement.

Le Dundun (ou doundoun, djundjun) est un tambour d'origine ouest-africaine, utilisé principalement dans les traditions musicales des peuples mandingues de Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Il est central dans de nombreuses cérémonies, danses et rituels, et fait partie d'un ensemble rythmique avec d'autres tambours, tels que le célèbre djembé.

Le Dundun est un tambour cylindrique à deux membranes, souvent fabriqué en bois creusé et recouvert de peau de vache ou de chèvre. Il existe trois principaux types de Dundun :

Le Dundun se joue généralement avec un bâton en bois, contrairement au djembé qui se joue à mains nues. Une cloche en métal, appelée kenken, est souvent fixée au tambour et jouée en même temps. Le joueur utilise à la fois le bâton pour frapper la peau du tambour et une main pour jouer la cloche, créant ainsi un rythme complexe et soutenu.

Dans la musique ouest-africaine, le Dundun joue un rôle fondamental dans la création des rythmes. Voici ses principales fonctions :

Le Dundun n'est pas seulement un instrument musical, il a aussi une profonde signification spirituelle et sociale :

Bien que profondément enraciné dans les traditions africaines, le Dundun a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on le retrouve dans des genres de musique modernes, comme le jazz ou la musique contemporaine. Il reste également populaire dans les ensembles de percussion à travers le monde, où il continue de transmettre l'esprit et l'énergie des traditions ouest-africaines.

Le Dundun est bien plus qu'un simple tambour : il est l'âme de la musique traditionnelle ouest-africaine. Avec ses variations rythmiques complexes et son rôle dans la transmission culturelle et spirituelle, il continue de jouer un rôle central dans les communautés africaines, tout en s'adaptant aux évolutions musicales modernes. Sa résonance puissante incarne à la fois le passé et le présent d'une tradition musicale riche et vivante.

Le Tambour Sogbè est un instrument sacré utilisé dans les cérémonies vaudou, particulièrement en Haïti. Il joue un rôle crucial dans les rituels où il accompagne les chants et les danses, tout en servant à invoquer les loas (esprits) et à faciliter la connexion spirituelle entre les participants et les forces invisibles. Comme tous les tambours utilisés dans le vaudou, le Tambour Sogbè est bien plus qu'un simple instrument de musique. Il représente un canal direct entre le monde des humains et celui des esprits.

Le Tambour Sogbè se distingue par sa construction et son rôle unique dans les rituels vaudou :

Le Tambour Sogbè occupe une place centrale dans le déroulement des cérémonies vaudou, où il sert à accompagner les invocations des loas, à structurer les prières et à guider les mouvements des danseurs. Voici quelques-unes de ses fonctions les plus importantes :

Le Tambour Sogbè ne sert pas simplement à produire de la musique : il possède une signification spirituelle profonde dans la tradition vaudou. Cet instrument est perçu comme un moyen de communication entre les humains et les loas. Voici quelques aspects de son symbolisme :

Dans la culture vaudou haïtienne, les tambours comme le Sogbè jouent un rôle essentiel non seulement sur le plan spirituel, mais aussi culturel. Ils sont au cœur de la transmission des traditions, de l’histoire et de la spiritualité du peuple vaudou. Voici quelques points importants à considérer :

Le Tambour Sogbè est bien plus qu'un simple instrument de percussion. Dans la tradition vaudou, il est un objet sacré, un outil spirituel et un médium permettant de communiquer avec les esprits. En tant que partie intégrante des cérémonies vaudou, le Sogbè rythme les rituels, accompagne les invocations des loas et protège les participants. À travers ses sons résonants et ses vibrations, le tambour joue un rôle central dans la perpétuation de la culture et de la spiritualité vaudou, unissant le monde matériel et le monde spirituel.

Le Tambour Sèvi est un instrument important dans la culture vaudou haïtienne, particulièrement dans les cérémonies rituelles où il joue un rôle central pour la communication avec les loas (esprits). Bien qu'il soit parfois moins connu que le Tambour Asson, le Tambour Sèvi est indispensable dans les cérémonies pour structurer les invocations et accompagner les chants et les danses rituelles.

Le Tambour Sèvi est un tambour cylindrique, souvent de taille moyenne, avec une seule membrane en peau d'animal. Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Le Tambour Sèvi joue un rôle crucial dans les rituels vaudou :

Le Tambour Sèvi est un instrument sacré dans la culture vaudou :

Le Tambour Sèvi est un objet sacré central dans les cérémonies vaudou. Il est utilisé pour invoquer les esprits, structurer les rituels et accompagner les danses et les chants. Bien plus qu'un simple instrument de musique, il est un lien spirituel entre les humains et les loas, jouant un rôle crucial dans la réussite des rituels vaudou.

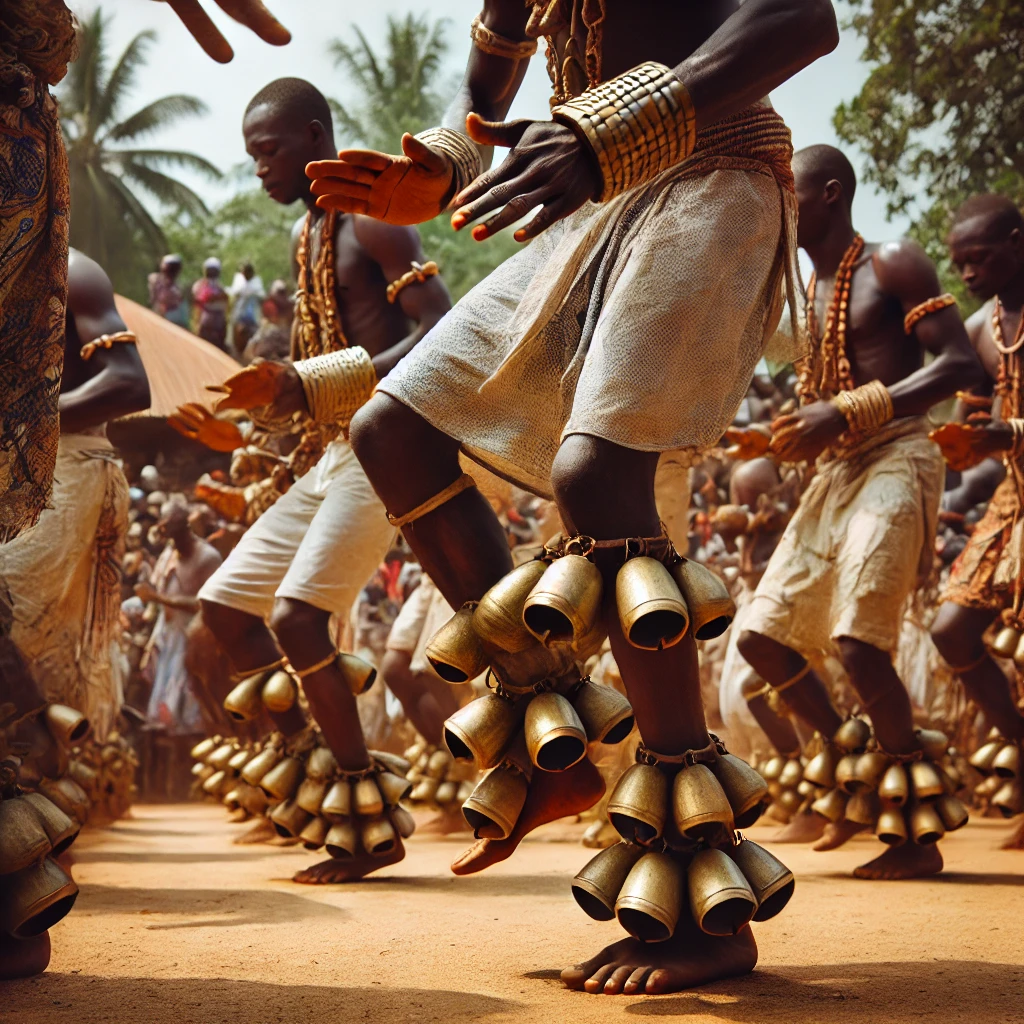

L'Atchègè est un grelot ou une petite clochette traditionnelle utilisée dans les cérémonies et fêtes au Bénin, particulièrement lors des festivités vodoun. Cet instrument a une signification culturelle profonde et accompagne souvent des danses rituelles.

Lors des célébrations vodoun, les danseurs portent des Atchègès attachés à leurs chevilles. Ces grelots émettent un son rythmique qui accompagne les mouvements des danseurs, ajoutant une dimension sonore aux danses rituelles. Leur son rappelle le lien spirituel entre les participants et les divinités vodoun.

L'Atchègè n'est pas seulement un instrument de musique, mais il porte également une grande importance spirituelle. Il est utilisé pour invoquer ou honorer les esprits lors des cérémonies religieuses, et il est souvent considéré comme un symbole de protection et de communication avec les ancêtres.

L'Atchègè est généralement fabriqué à partir de métal, souvent du bronze ou du fer. Sa taille varie, mais il est assez petit pour être attaché aux chevilles sans gêner les mouvements des danseurs. Le son du grelot est produit par une petite bille de métal qui frappe les parois internes lorsque l'objet est secoué.

Les artisans béninois qui fabriquent ces grelots suivent des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. Chaque Atchègè est unique, et certains sont même ornés de motifs symboliques qui représentent des esprits ou des protections spécifiques.

Parmi les danses où l'Atchègè est largement utilisé, on peut citer les danses cérémonielles vodoun comme le "Zangbéto" et le "Egungun". Ces fêtes sont des moments importants où la communauté célèbre les esprits protecteurs et les ancêtres. Le rythme produit par les Atchègès devient alors un écho des pas des divinités qui rejoignent les danseurs.

L'Atchègè, au-delà d'être un simple instrument de musique, incarne une tradition et une spiritualité profondément ancrées dans la culture béninoise. Il joue un rôle essentiel dans la préservation des rites et cérémonies, tout en offrant une mélodie rythmique qui guide les danseurs et renforce les liens entre le monde physique et spirituel.

Le Gangan est un instrument traditionnel originaire du Bénin, utilisé dans de nombreuses cérémonies et rituels. Parfois appelé "cloche parlante", cet instrument a la capacité de reproduire des sons qui imitent la tonalité et le rythme de la parole humaine, ce qui lui donne son surnom unique.

Le Gangan est largement utilisé lors des cérémonies vodoun et dans d'autres rites religieux au Bénin. Cet instrument est souvent associé à la communication spirituelle et est joué pour transmettre des messages rituels ou pour accompagner les chants sacrés. Son utilisation est particulièrement remarquable dans les danses cérémonielles, où son rythme guide les mouvements des danseurs et accentue l'intensité des célébrations.

Le terme "cloche parlante" vient de la capacité du Gangan à produire des sons variés qui peuvent imiter la cadence de la parole humaine. Traditionnellement, cet instrument est utilisé pour transmettre des messages codés ou des annonces publiques, car les joueurs de Gangan maîtrisent l'art de manipuler les tonalités pour créer un langage sonore. Ainsi, dans certaines communautés, le Gangan servait à annoncer des événements importants ou à rassembler les villageois.

Le Gangan est fabriqué à partir de métal, souvent du fer, et est constitué de deux parties principales : une tige en métal qui émet le son et une cloche creuse qui résonne lorsqu'on la frappe avec une baguette en bois ou en métal. Sa structure simple permet une grande variété de sons, en fonction de la manière dont il est frappé.

Cet instrument est fabriqué par des artisans béninois suivant des méthodes traditionnelles. Chaque Gangan est conçu avec soin pour garantir une résonance spécifique, qui est cruciale pour son rôle dans les cérémonies rituelles et la communication sonore.

Au-delà de sa fonction musicale, le Gangan joue un rôle central dans la vie sociale et religieuse de certaines communautés béninoises. Il est utilisé non seulement dans les cérémonies religieuses, mais aussi dans les événements sociaux tels que les mariages, les funérailles et les fêtes de village. Dans certaines régions, les chefs de village se servaient du Gangan pour donner des ordres à distance ou pour convoquer des rassemblements.

Le Gangan est un élément essentiel dans de nombreuses danses traditionnelles comme le "Sakpata", une danse qui honore le dieu de la terre. Lors de ces fêtes, le rythme du Gangan guide les pas des danseurs et crée une atmosphère solennelle ou festive selon le contexte. Le battement constant du Gangan, imitant parfois des voix humaines, sert de pont entre le monde physique et le monde spirituel.

Le Gangan, la "cloche parlante" du Bénin, est bien plus qu'un simple instrument de percussion. Il incarne un langage sonore ancien, utilisé à la fois pour la communication rituelle et sociale. Symbole de culture et d'histoire, il continue d'accompagner les béninois dans leurs célébrations et rites spirituels.

L'Assoyi est un instrument traditionnel formé de grelots, largement utilisé dans les cérémonies et les danses rituelles au Bénin. Cet instrument est souvent porté ou agité par les danseurs pour accompagner les chants et les rythmes des percussions.

L'Assoyi est généralement porté autour des chevilles ou des poignets, où ses grelots produisent un son vibrant à chaque mouvement. Il est particulièrement utilisé dans les célébrations vodoun et autres rites spirituels, apportant un accompagnement sonore aux danses et chants traditionnels.

L'Assoyi est composé de plusieurs petits grelots fixés sur des cordes ou des bandeaux en cuir. Les grelots eux-mêmes sont fabriqués à partir de métal et produisent un son clair et rythmé lorsqu'ils s'entrechoquent ou sont secoués. La disposition des grelots permet de créer une résonance harmonieuse lors des mouvements.

Lors des danses traditionnelles, l'Assoyi joue un rôle central en ajoutant une dimension sonore aux pas des danseurs. Le son des grelots est souvent synchronisé avec les tambours, créant un rythme enchanteur qui anime la fête. Cet instrument est indissociable des danses cérémonielles, où il participe à renforcer l'énergie spirituelle.

L'Assoyi ne se limite pas à une simple fonction musicale ; il symbolise aussi la joie, la célébration et l'harmonie. Utilisé dans les rituels de guérison ou les festivités religieuses, il est vu comme un instrument capable de canaliser des énergies positives et de favoriser la connexion avec les esprits et les ancêtres.

L'Adjagbo est un type de grelot traditionnel utilisé principalement dans les cérémonies funéraires au Bénin. Ces grelots jouent un rôle central dans les danses rituelles, où ils accompagnent les chants et rythmes dédiés à honorer les défunts et à guider leur esprit vers l'au-delà.

L'Adjagbo est souvent porté par les danseurs qui participent aux cérémonies funéraires. Ces grelots sont attachés aux chevilles ou parfois aux poignets, et leur son accompagne chaque pas des danseurs, créant une ambiance solennelle et rythmée. Les cérémonies où l'Adjagbo est utilisé sont profondément ancrées dans les traditions spirituelles, et son rôle est de faciliter le passage de l'âme vers le monde des ancêtres.

L'Adjagbo est composé de plusieurs petits grelots en métal, souvent en bronze ou en fer, fixés sur une lanière de cuir ou de tissu. Le son produit par ces grelots est à la fois perçant et mélodieux, et il est conçu pour accompagner les chants funéraires et les percussions lors des danses rituelles.

L'Adjagbo symbolise le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Son utilisation dans les funérailles permet d'invoquer la protection des ancêtres et de guider les âmes vers leur destination finale. Le son des grelots est perçu comme un écho spirituel qui accompagne les prières et les chants dédiés aux défunts.

Dans les cérémonies funéraires traditionnelles, l'Adjagbo est utilisé pour rythmer les danses de deuil. Ces danses sont non seulement un hommage au défunt, mais aussi un moyen d'aider son esprit à trouver la paix. L'Adjagbo, avec ses grelots sonores, marque chaque étape des rites funéraires, renforçant le lien entre les vivants et les morts.

Le Kpakokpa est un ensemble de petites cloches métalliques traditionnellement attachées aux danseurs lors des danses folkloriques et cérémonielles du Bénin. Ces cloches jouent un rôle important dans le rythme et l'harmonie des danses, enrichissant l'atmosphère sonore des cérémonies.

Attachées aux chevilles ou aux poignets des danseurs, les cloches du Kpakokpa émettent un tintement distinct à chaque mouvement, accompagnant ainsi les percussions et les chants. Les danses où le Kpakokpa est utilisé sont souvent festives, mais il peut aussi être employé dans des contextes plus solennels, comme les cérémonies spirituelles ou communautaires.

Le Kpakokpa est composé de plusieurs petites cloches métalliques, généralement en fer ou en bronze, attachées à des bandeaux en cuir ou en tissu. Leur taille et leur forme peuvent varier, mais leur disposition est conçue pour produire un son harmonieux lors des mouvements du danseur. Chaque cloche résonne avec un tintement spécifique qui complète le rythme global de la musique et de la danse.

Le Kpakokpa est un instrument qui symbolise la joie et la festivité dans les danses traditionnelles béninoises. Les cloches métalliques ajoutent une dimension sonore aux danses, renforçant le lien entre le rythme des tambours et les mouvements des danseurs. Cet instrument est souvent utilisé lors des fêtes communautaires, des mariages, ou d'autres célébrations où la musique et la danse jouent un rôle central.

Au-delà de sa fonction musicale, le Kpakokpa incarne un lien entre la tradition et la communauté. Chaque tintement des cloches marque un moment de connexion entre les danseurs, les musiciens, et les spectateurs, créant un environnement propice à la célébration et à l'unité.

Le sekere, également orthographié shekere, est un instrument à percussion emblématique des cultures d'Afrique de l'Ouest, notamment celles des Yorubas au Nigeria et au Bénin. Cet instrument est une gourde séchée recouverte d'un filet de perles, de graines ou de coquillages, qui produit des sons distinctifs lorsqu'il est secoué ou frappé. Utilisé dans des contextes à la fois festifs et cérémoniels, le sekere est un symbole à la fois de la musique traditionnelle et de la vie communautaire.

Le sekere est originaire d'Afrique de l'Ouest, particulièrement répandu dans les régions où les cultures yoruba sont prédominantes. Bien qu'il soit principalement associé aux Yoruba, il est également utilisé dans d'autres cultures africaines, et des variantes de cet instrument existent dans différentes régions. Son histoire est intimement liée aux traditions spirituelles et musicales de ces communautés. Dans de nombreux cas, le sekere est joué lors de rituels religieux, de cérémonies de mariage et d'autres événements sociaux importants.

La fabrication du sekere est un art en soi. Chaque instrument est unique en raison des matériaux naturels utilisés, notamment la calebasse, une gourde qui, une fois séchée, devient creuse et rigide. Voici les étapes principales de la fabrication d'un sekere :

Chaque étape de la fabrication est réalisée avec soin afin d'obtenir un instrument à la fois esthétique et fonctionnel. Les tailles des calebasses varient, ce qui influence la sonorité finale de l'instrument.

Jouer du sekere demande un sens du rythme et une bonne coordination. Il existe plusieurs techniques de jeu, chacune produisant des sons différents :

Le sekere joue un rôle fondamental dans de nombreuses cérémonies traditionnelles en Afrique de l'Ouest. Il est couramment utilisé lors des rituels religieux pour invoquer les esprits ou célébrer des divinités, en particulier dans la religion yoruba, où la musique et la danse occupent une place centrale. Le sekere accompagne également les chants traditionnels et les danses lors des mariages, des funérailles et des fêtes communautaires.

De plus, l'instrument a traversé les frontières africaines et s'est intégré à des genres musicaux contemporains. Aujourd'hui, on peut entendre le sekere dans des groupes de musique moderne ou dans des orchestres de musique du monde, grâce à sa capacité à enrichir la texture rythmique des compositions musicales.

Bien que le sekere soit un instrument typique des Yoruba, il existe des variantes dans d'autres cultures africaines. Par exemple :

Le sekere, bien qu'étant un instrument simple dans sa construction, a une profondeur culturelle et musicale qui en fait un élément indispensable de la musique traditionnelle ouest-africaine. Sa sonorité unique, son rôle dans les rituels religieux et festifs, ainsi que son adaptation aux musiques modernes, témoignent de la richesse et de la diversité de cet instrument. À travers le temps, le sekere continue d'unir les générations et de faire résonner l'âme de l'Afrique dans chaque note.

Le Gankogui, également connu sous le nom de Agogo dans certaines régions, est un instrument de percussion traditionnel utilisé principalement dans les musiques d'Afrique de l'Ouest, notamment au sein des cultures ewe et yoruba. C'est une cloche double en fer qui joue un rôle essentiel dans la structuration rythmique des ensembles musicaux.

Le Gankogui est constitué de deux cloches de tailles différentes fixées l'une à l'autre. La cloche la plus grande produit un son grave, tandis que la plus petite génère un son plus aigu. Les deux cloches sont jouées avec une baguette, souvent en bois ou en métal, pour produire une variété de rythmes. La combinaison de ces deux sons permet de créer des motifs rythmiques complexes et d'assurer un cadre régulier pour les autres instruments dans l'orchestre.

Originaire des communautés ewe du Ghana et du Togo, le Gankogui est utilisé dans diverses cérémonies rituelles, mais aussi dans la musique traditionnelle et folklorique. Il est fréquemment joué en tant qu'instrument de base dans des ensembles tels que ceux qui accompagnent la danse Agbadza ou Kpanlogo.

Sous le nom d'Agogo, cet instrument est également répandu au Brésil, où il a été introduit à travers la diaspora africaine. Dans la musique afro-brésilienne, en particulier dans le samba et la capoeira, l'Agogo joue un rôle central dans la création de motifs rythmiques dynamiques.

Le Gankogui est un instrument fondamental pour marquer le tempo et fournir la structure rythmique à laquelle les autres instruments, chanteurs et danseurs se réfèrent. Il joue souvent un rythme cyclique répétitif qui sert de point de repère pour tout l'orchestre. Dans la musique Ewe, le motif joué par le Gankogui est crucial pour maintenir l'organisation rythmique du groupe.

Typiquement, le musicien frappe alternativement la cloche grave et la cloche aiguë en fonction des exigences du rythme. Ce modèle simple, mais constant, aide à stabiliser et à coordonner les autres percussions comme les tambours.

Le Gankogui est joué en tenant l'instrument dans une main, généralement par la tige qui relie les deux cloches, tandis que l'autre main manipule une baguette. Certaines techniques avancées incluent l'ajout de nuances rythmiques en variant la force des frappes ou en utilisant différentes parties de la baguette pour obtenir des sons légèrement distincts. Ces variations permettent au joueur de s'exprimer tout en maintenant le rythme de base.

Bien que le Gankogui traditionnel soit une double cloche en fer, il existe plusieurs variantes régionales et modernes de cet instrument. Par exemple :

Le Gankogui (ou Agogo) est un élément incontournable de la musique d'Afrique de l'Ouest et de ses variantes dans la diaspora. Sa simplicité structurelle contraste avec sa complexité rythmique, ce qui en fait un instrument fascinant à jouer et à écouter. À travers les époques et les cultures, cet instrument continue de marquer le rythme et de rassembler les communautés autour de la musique et de la danse.

L'Asato, également connu sous le nom d'Atoke, est un instrument de percussion en fer utilisé dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une petite cloche en métal de forme semi-circulaire, frappée avec une tige métallique pour produire un son clair et vibrant. Cet instrument joue un rôle clé dans la musique traditionnelle et accompagne souvent les tambours dans des ensembles rythmiques.

L'Asato est généralement de petite taille, en forme de demi-lune, ce qui le rend facile à tenir dans la main. L'instrument est forgé à partir de métal, souvent du fer, et sa forme concave permet au son de résonner lorsqu'il est frappé. La tige utilisée pour frapper l'Asato est également en métal, et en raison de la dureté des matériaux, l'instrument produit un son métallique brillant.

L'instrument est souvent joué en tenant l'Asato dans une main et en frappant la cloche avec la tige dans l'autre main. Le joueur ajuste l'angle et la force des frappes pour varier l'intensité du son.

L'Asato est originaire des cultures de l'Afrique de l'Ouest, notamment chez les peuples Ewe du Ghana et du Togo. Il est souvent utilisé dans les cérémonies traditionnelles, les rituels et les événements festifs. L'Atoke fait partie d'un ensemble d'instruments jouant des rôles spécifiques dans la musique de groupe, souvent en conjonction avec d'autres percussions comme les tambours.

Dans les ensembles musicaux, l'Asato joue un rôle de base en fournissant un rythme constant et répétitif. Ce rythme sert de guide aux autres instruments plus mélodiques ou percussifs, et aide à structurer la musique.

Comme le Gankogui, l'Asato est utilisé pour maintenir le tempo dans les ensembles musicaux, fournissant un cadre rythmique que les autres musiciens suivent. En frappant l'Asato à intervalles réguliers, le joueur permet de structurer le rythme, souvent en complément des tambours qui apportent des variations rythmiques plus complexes.

L'Asato peut aussi être joué avec différentes dynamiques. Des frappes légères produisent un son plus subtil et des frappes plus vigoureuses augmentent l'impact sonore, permettant au musicien de varier l'intensité au cours de la performance.

L'Atoke est un instrument que l'on trouve dans diverses régions d'Afrique de l'Ouest, mais sa forme et son usage peuvent varier légèrement d'une culture à l'autre. Certaines variantes régionales incluent des cloches de tailles différentes ou des variations dans la forme et la profondeur de la cloche, influençant la tonalité et la résonance.

Cet instrument simple, mais efficace, a également été adopté dans des musiques modernes, parfois utilisé dans des arrangements contemporains de musiques du monde. En raison de sa petite taille et de sa portabilité, il est également intégré dans les performances de rue ou dans des environnements où des percussions simples mais distinctives sont nécessaires.

L'Asato (ou Atoke) est un instrument essentiel dans les traditions musicales d'Afrique de l'Ouest. Sa simplicité et sa capacité à produire des sons nets et rythmiques en font un élément clé dans les ensembles de percussions. En jouant un rôle stabilisateur dans la musique, il reste un instrument apprécié tant dans les contextes traditionnels que modernes.

Les clochettes Tibwa sont un instrument de percussion utilisé principalement dans la musique traditionnelle des Caraïbes, notamment dans les genres comme la bèlè de la Martinique et d'autres styles rythmiques des Antilles. Le nom "Tibwa" vient du créole et désigne à l'origine les baguettes de bois utilisées pour frapper l'instrument. Cependant, dans certaines versions, les cloches métalliques peuvent être frappées pour produire des rythmes distincts.

Les clochettes Tibwa sont souvent constituées de petites cloches métalliques de tailles variées qui peuvent être fixées à un cadre ou tenues dans une main. Ces cloches sont frappées avec des baguettes en bois (ou parfois des tiges métalliques), produisant des sons aigus et percutants. La simplicité de cet instrument permet au musicien de produire des motifs rythmiques rapides et réguliers.

Traditionnellement, les Tibwa sont fabriquées à partir de bois ou de métal et sont utilisées dans des ensembles percussifs pour fournir une structure rythmique constante, souvent jouée en contrepoint avec d'autres instruments tels que les tambours ou les instruments mélodiques.

Les Tibwa trouvent leurs origines dans les Caraïbes, et en particulier dans les musiques traditionnelles des Antilles françaises, comme la Martinique et la Guadeloupe. L'instrument est essentiel dans le style musical du bèlè, où il est utilisé pour accompagner les tambours et guider les danseurs. La musique bèlè est fortement associée aux danses traditionnelles, et les Tibwa jouent un rôle fondamental en marquant le rythme de base tout au long de la performance.

L'influence africaine sur la musique des Caraïbes se reflète dans l'utilisation des Tibwa, dont les racines peuvent être retracées jusqu'aux percussions africaines traditionnelles. Les Tibwa sont aussi parfois utilisés dans d'autres genres musicaux caribéens tels que le zouk et les styles dérivés.

Les Tibwa sont jouées en frappant les clochettes métalliques ou une surface en bois avec des baguettes. Le musicien tient généralement deux baguettes, une dans chaque main, et frappe rapidement les cloches pour créer un motif rythmique régulier. Les techniques de jeu varient selon la complexité du rythme à exécuter :

Dans un ensemble percussif, les clochettes Tibwa servent souvent à maintenir un rythme régulier que les autres musiciens suivent. Les frappes régulières et claires des clochettes créent une base solide qui guide les tambours et autres instruments. Dans la musique bèlè, par exemple, le rythme des Tibwa est essentiel pour synchroniser la danse avec la musique.

En plus d'être un instrument de structure, les Tibwa peuvent également jouer un rôle soliste en créant des motifs rythmiques distinctifs, servant à ajouter de la variété et de la dynamique à la performance musicale.

Bien que l'instrument soit principalement associé aux musiques traditionnelles des Antilles françaises, des variantes des clochettes Tibwa se retrouvent également dans d'autres cultures caribéennes et africaines. En fonction du matériel utilisé (bois, métal, etc.) et du contexte musical, les sons produits par les clochettes Tibwa peuvent varier en intensité et en tonalité.

Par exemple, dans certaines versions modernes, les clochettes sont remplacées par des tubes métalliques ou des plaques, produisant un son plus métallique, adapté aux genres contemporains.

Les clochettes Tibwa sont un instrument de percussion simple mais fondamental dans la musique traditionnelle caribéenne. Grâce à leur sonorité métallique et à leur rôle rythmique structurant, elles permettent de créer des bases solides pour les autres instruments et les danseurs. Bien que souvent jouées de manière discrète, elles jouent un rôle crucial dans la synchronisation et l'enrichissement des rythmes percussifs.

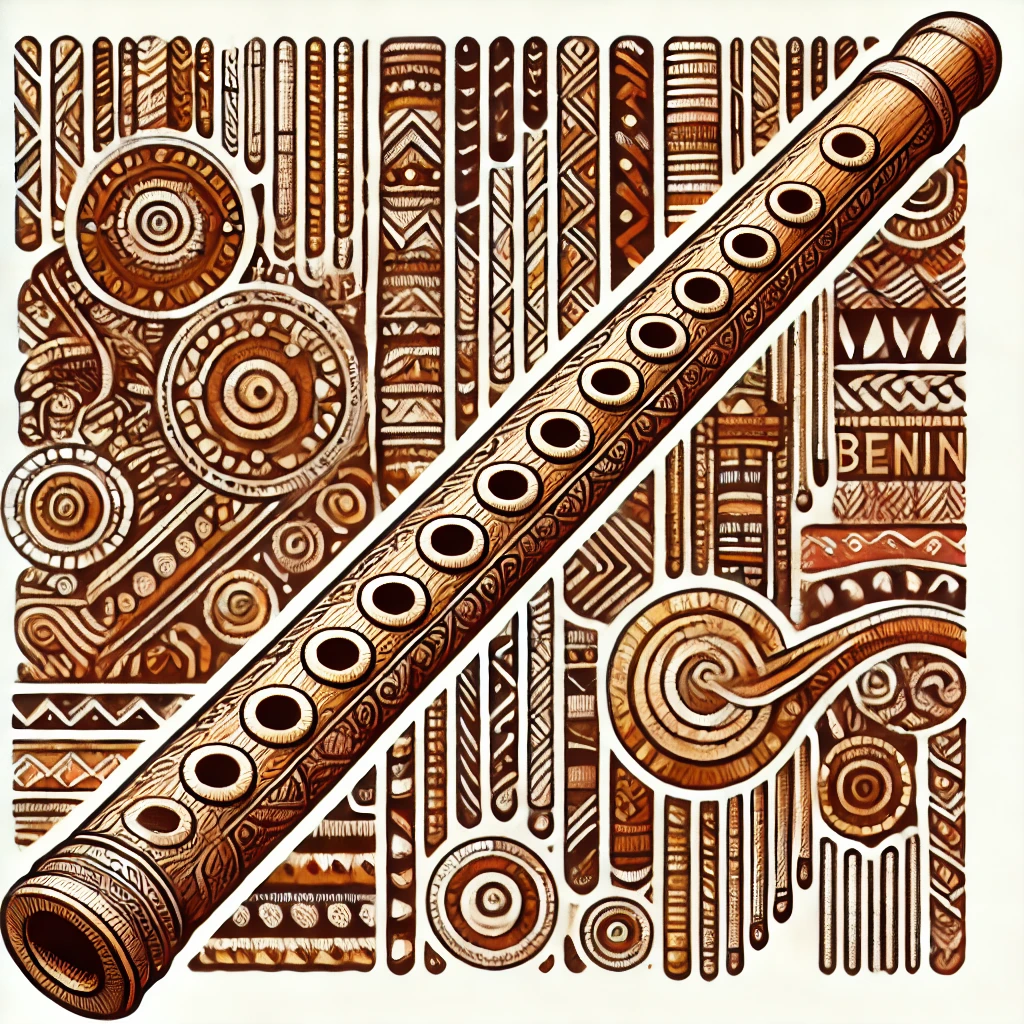

Le fifre est un instrument à vent traditionnel au Bénin, ayant une importance culturelle considérable dans les cérémonies rituelles, les fêtes et la musique folklorique. Cet instrument, souvent en bois, est apprécié pour son timbre aigu et perçant, qui permet d'accompagner aussi bien les chants que les danses et les percussions. Il fait partie intégrante du patrimoine musical béninois, notamment dans les communautés pratiquant le vaudou et d'autres croyances traditionnelles.

Le fifre est utilisé dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, y compris au Bénin. Cet instrument remonte à plusieurs siècles et a toujours été un élément important des musiques de cérémonies. Son utilisation est souvent associée aux traditions religieuses, notamment au sein des rituels liés au vaudou. La musique du fifre accompagne les cérémonies religieuses pour invoquer les esprits ou marquer des événements importants.

Le fifre est une petite flûte traversière dépourvue d'embouchure à bec, contrairement à des flûtes plus modernes. Il est traditionnellement fabriqué à partir de bois, bien que certains modèles plus contemporains puissent être en métal. Le bois utilisé est généralement local, comme le bois de rose ou d'autres essences que l'on trouve au Bénin.

Le fifre béninois a un corps cylindrique avec plusieurs trous pour les doigts, généralement entre 6 et 8, ce qui permet au musicien de produire différentes notes. Il ne possède pas de clés comme les flûtes modernes, ce qui en fait un instrument plus primitif mais offrant une certaine souplesse dans la manière dont les notes sont produites.

Dans la culture béninoise, le fifre est particulièrement utilisé lors des cérémonies religieuses et rituelles. Ces cérémonies sont souvent associées au culte vaudou, où la musique joue un rôle essentiel dans l'invocation des esprits, la célébration des ancêtres ou les rites de passage. Le fifre, avec son son perçant, se distingue au-dessus des autres instruments, tels que les tambours et autres percussions, pour créer une atmosphère propice à la transe et à la communication avec les entités spirituelles.

Le fifre est également utilisé lors de festivals, de danses communautaires et de fêtes. Dans ces contextes festifs, l’instrument apporte une touche d’énergie et de vivacité, permettant de soutenir le rythme imposé par les tambours et les chants.

Le fifre ne joue généralement pas seul. Il fait partie d'un ensemble musical dans lequel il est accompagné par d'autres instruments à percussions comme le djembé et le tam-tam. Le rôle du fifre est de mener la mélodie, tandis que les percussions créent la base rythmique. Parfois, il peut dialoguer avec des voix chantées, renforçant ainsi le caractère polyphonique et complexe de la musique béninoise.

L'importance de cet instrument dans la musique béninoise ne se limite pas à sa capacité mélodique. Il est aussi un outil pour galvaniser les danseurs, les amenant à des états de transe ou d’exubérance collective, que ce soit dans le cadre de rites religieux ou de fêtes sociales.

Comme de nombreux autres instruments de musique traditionnelle, le fifre est transmis de manière orale, de génération en génération. Les jeunes apprentis apprennent à jouer de cet instrument en observant les aînés et en s'imprégnant de leur savoir-faire. Cela se fait souvent au sein des familles, ou bien dans des groupes de musiciens où la transmission est collective.

Il n'y a pas de notation musicale formelle pour le fifre. La technique et l'art de jouer se basent sur l'écoute et l'imitation. Ce mode de transmission reflète l'importance des traditions orales dans la culture béninoise, où la musique est bien plus qu'un simple divertissement, mais un vecteur de communication sociale et spirituelle.

Le fifre béninois, bien que simple dans sa fabrication, possède une richesse sonore et une polyvalence qui en font un instrument fondamental dans la musique traditionnelle du Bénin. Il est l’un des instruments qui perpétue les traditions anciennes et joue un rôle important dans la transmission des croyances et des pratiques culturelles. Que ce soit pour les cérémonies religieuses ou pour les fêtes populaires, le fifre reste un symbole puissant de l'identité musicale du Bénin.

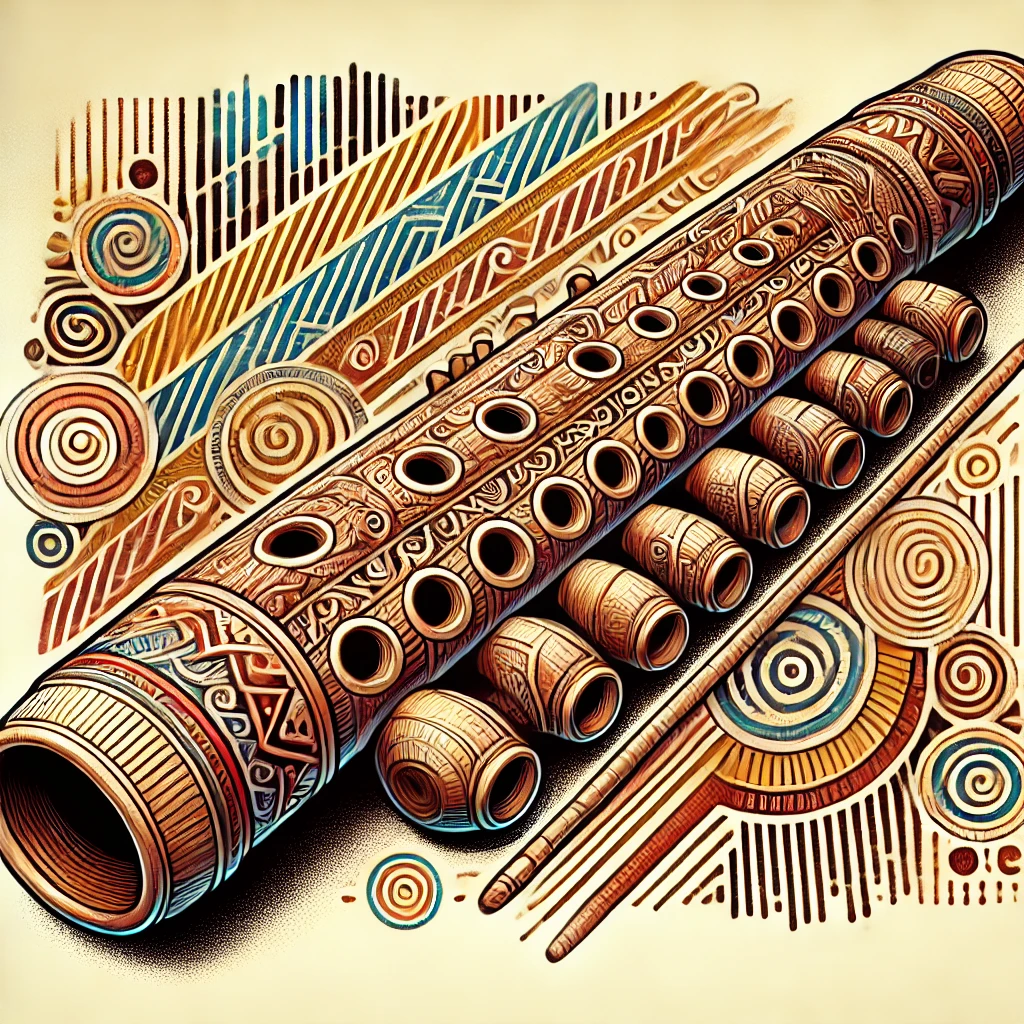

Les flûtes traditionnelles du Bénin sont des instruments à vent qui jouent un rôle crucial dans la musique locale, qu'elle soit religieuse, rituelle ou festive. Ces flûtes, fabriquées à partir de matériaux naturels comme le bois ou le roseau, sont présentes dans de nombreuses cérémonies et sont souvent associées à la transmission des récits culturels et à l'accompagnement des danses et chants. Leur diversité en termes de forme et de sonorité reflète la richesse des traditions musicales béninoises.

Au Bénin, il existe plusieurs types de flûtes traditionnelles, qui varient en fonction des régions et des communautés ethniques. Parmi les types les plus courants, on retrouve :

Chaque type de flûte possède ses propres caractéristiques sonores et symboliques, et peut être utilisé dans des contextes spécifiques, qu'il s'agisse de rituels religieux, de danses sociales ou d'événements communautaires.

Les flûtes traditionnelles béninoises sont généralement fabriquées à partir de matériaux naturels, principalement du bois ou du roseau. Ces matériaux sont choisis en fonction de leur disponibilité locale et de leur capacité à produire un son riche et vibrant. La fabrication d'une flûte traditionnelle demande une grande habileté et un savoir-faire transmis de génération en génération.

Le processus de fabrication comporte plusieurs étapes :

Ces étapes montrent à quel point la fabrication d'une flûte est un art en soi, nécessitant à la fois une expertise technique et une connaissance intime des matériaux.

Les flûtes traditionnelles sont utilisées dans divers contextes rituels et religieux. Elles accompagnent souvent des cérémonies importantes telles que les mariages, les rites de passage, ou encore les funérailles. Dans les communautés pratiquant le vaudou, la flûte joue un rôle central dans l'invocation des esprits et la communication avec les ancêtres. La musique de flûte, en particulier lorsque combinée avec des percussions et des chants, est considérée comme une passerelle entre le monde physique et le monde spirituel.

Les flûtes sont aussi utilisées pour marquer des moments importants lors des festivités locales, telles que les fêtes des récoltes ou les célébrations nationales. Elles permettent d’instaurer une ambiance festive, encourageant la danse et la participation communautaire.

La manière de jouer de la flûte traditionnelle varie selon les types d’instruments et les contextes dans lesquels ils sont utilisés. Les flûtes traversières sont jouées en soufflant sur le côté de l’instrument, tandis que les flûtes droites sont soufflées à l’extrémité. Le musicien ajuste la hauteur des notes en bouchant les trous avec ses doigts.

Le son produit par les flûtes béninoises est souvent clair, perçant et mélodieux. La qualité du son dépend de la maîtrise du souffle par le musicien ainsi que de la précision des gestes. Certaines flûtes, en particulier celles utilisées dans des cérémonies religieuses, peuvent produire des sons plus graves ou plus doux, en fonction de l’effet recherché.

Les flûtes traditionnelles ne sont généralement pas jouées seules. Elles sont souvent intégrées dans des ensembles musicaux plus larges, aux côtés de percussions telles que les djembés, les tambours, ou les gongs. L’ensemble crée une riche texture sonore où la flûte mène la mélodie tandis que les percussions renforcent le rythme.

Dans les contextes festifs, la flûte invite souvent à la danse et donne le tempo aux autres musiciens. Sa légèreté sonore permet d’ajouter des nuances mélodiques complexes sans étouffer les autres instruments.

La maîtrise de la flûte traditionnelle est souvent transmise de manière informelle, à travers des traditions orales. Les jeunes apprentis apprennent en observant les musiciens expérimentés et en pratiquant avec eux lors de cérémonies ou de fêtes. Le processus d'apprentissage est souvent long, car il ne s'agit pas seulement d'apprendre à souffler dans l'instrument, mais aussi de comprendre le contexte culturel et spirituel de chaque mélodie.

Au sein de nombreuses communautés, l’apprentissage de la flûte est une partie intégrante de l’éducation musicale, et les enfants sont souvent encouragés à commencer dès leur plus jeune âge. Ainsi, la transmission de cet art se fait de génération en génération, garantissant la préservation de ces traditions musicales anciennes.

Les flûtes traditionnelles du Bénin jouent un rôle essentiel dans la musique et la culture locales. Que ce soit lors de rituels religieux, de fêtes ou d’événements communautaires, elles apportent une dimension spirituelle et festive qui unit les membres de la communauté. À travers leur fabrication artisanale et leur rôle dans la vie quotidienne, ces flûtes représentent bien plus qu’un simple instrument de musique : elles sont un symbole fort des racines culturelles et spirituelles du peuple béninois.

La vuvuzela béninoise est un instrument à vent qui a gagné en popularité dans certaines régions du Bénin. Bien qu’elle partage des similitudes avec la célèbre vuvuzela sud-africaine, notamment en termes de forme et de son, elle a une identité propre, enracinée dans la culture béninoise. Utilisée principalement lors des événements festifs et sportifs, cette vuvuzela reflète l'importance des instruments à vent dans les traditions béninoises.

La vuvuzela béninoise tire son origine de la popularisation des instruments à vent lors des grands rassemblements sportifs, notamment après la Coupe du Monde de football de 2010, où la vuvuzela sud-africaine a marqué les esprits. Cependant, au Bénin, cet instrument a été adapté et intégré aux événements locaux, tels que les fêtes de village, les compétitions sportives, et même certaines cérémonies populaires.

Bien que la vuvuzela soit un instrument relativement moderne, son intégration rapide dans la culture béninoise montre la flexibilité des traditions musicales du pays, qui s’adaptent et incorporent de nouvelles influences.

La vuvuzela béninoise est généralement fabriquée à partir de plastique, comme son homologue sud-africaine. Cependant, dans certaines régions rurales du Bénin, il est possible de trouver des versions artisanales fabriquées à partir de matériaux locaux, comme le bois ou le bambou. Ces versions artisanales, bien que plus rares, reflètent l’inventivité et la créativité des artisans béninois.

L'instrument a une forme conique allongée, et sa longueur peut varier, mais elle mesure généralement environ 60 à 70 centimètres. Il est conçu pour produire un son puissant et monotone lorsqu’on souffle fort dans l’embouchure.

Le son de la vuvuzela béninoise est extrêmement perçant et puissant. Il est conçu pour être entendu dans des environnements bruyants, comme les stades, les parades ou les grandes fêtes. La note produite est généralement grave et soutenue, mais elle peut varier légèrement en fonction de l'intensité du souffle de l’utilisateur.

La vuvuzela est principalement utilisée pour marquer la présence des foules lors d'événements sportifs et festifs. Elle sert à encourager les équipes de football ou à attirer l’attention lors des rassemblements communautaires. Bien qu’elle ne soit pas utilisée dans un cadre rituel ou spirituel, elle a trouvé sa place dans les moments de célébration collective.

Au Bénin, la vuvuzela est souvent associée aux célébrations nationales, notamment lors des compétitions sportives, telles que les matchs de football. Les supporters des équipes locales utilisent cet instrument pour créer une ambiance festive et énergique. Les fêtes de village, qui rassemblent des centaines de personnes, voient aussi l’utilisation de la vuvuzela pour rythmer les danses et encourager les participants.

Lors de grandes fêtes, la vuvuzela est utilisée en complément des tambours et autres percussions. Bien qu’elle ne suive pas une mélodie spécifique, son rôle est de galvaniser la foule, créant un environnement dynamique et festif.

Comme en Afrique du Sud, la vuvuzela béninoise a suscité des critiques en raison de son volume sonore. Son usage intensif dans des espaces clos ou lors d’événements peut causer une gêne, voire des dommages auditifs. Pour cette raison, certaines adaptations locales ont vu le jour, avec des versions de vuvuzelas produisant un son plus modéré ou des instruments plus courts et moins bruyants.

Malgré cela, la vuvuzela reste très populaire, notamment auprès des jeunes, et elle continue de symboliser la joie collective lors des événements festifs au Bénin.

Contrairement à de nombreux instruments traditionnels au Bénin, la vuvuzela n’est pas un instrument qui se transmet de génération en génération selon les traditions orales. Son utilisation est plus récente et elle est surtout diffusée à travers les médias et les événements sportifs. Les jeunes béninois, en particulier, sont attirés par cet instrument en raison de son lien avec le football, un sport très populaire dans le pays.

Cependant, la vuvuzela béninoise montre comment un instrument moderne peut rapidement s'intégrer dans une culture traditionnelle, évoluant avec les tendances actuelles tout en s’adaptant aux besoins locaux.

La vuvuzela béninoise est un instrument simple mais puissant, qui reflète l'enthousiasme et la passion des Béninois pour les célébrations collectives. Bien qu’elle ne soit pas aussi ancienne que d’autres instruments traditionnels du Bénin, elle a su trouver sa place dans la culture populaire. Utilisée lors des événements sportifs, des fêtes et des rassemblements communautaires, la vuvuzela symbolise l’énergie festive du peuple béninois, unissant les foules dans un son collectif et vibrant.

Le sosso est un instrument à vent traditionnel qui occupe une place importante dans certaines cultures du Bénin. Utilisé dans des contextes religieux, festifs et sociaux, cet instrument est souvent associé à des rites spirituels ou à des célébrations communautaires. Bien que son utilisation soit moins répandue aujourd'hui, il demeure un symbole de l'identité culturelle de plusieurs communautés rurales béninoises.

Le sosso trouve ses racines dans les traditions anciennes des peuples du Bénin, notamment chez les ethnies pratiquant des formes de spiritualité animiste. Son usage est souvent lié à des rituels visant à invoquer des esprits ou à accompagner des danses rituelles. Le sosso, comme de nombreux autres instruments à vent en Afrique, était également un moyen de communication dans les villages, permettant de transmettre des messages importants à travers des mélodies simples mais audibles de loin.

Avec le temps, cet instrument est devenu un élément symbolique de certaines cérémonies spirituelles et des festivités, notamment dans les régions rurales du nord et de l'ouest du Bénin.

Le sosso est traditionnellement fabriqué à partir de matériaux locaux comme le bois ou le bambou. Dans certaines régions, il peut être fabriqué en utilisant des cornes d'animaux ou même du métal pour créer une structure solide et durable. Le choix du matériau dépend souvent des ressources naturelles disponibles et du son recherché par l'artisan.

La forme du sosso est généralement cylindrique ou conique, avec plusieurs trous le long du corps pour produire différentes notes. Il peut être joué en soufflant dans une embouchure à l'extrémité de l'instrument, et le joueur peut ajuster la hauteur des notes en couvrant et découvrant les trous avec ses doigts.

Dans de nombreuses communautés au Bénin, le sosso est utilisé principalement dans des contextes rituels. Il accompagne des cérémonies religieuses, souvent en association avec des tambours et des chants, créant une ambiance sonore propice à la transe et à la communion avec les esprits. Le son du sosso est considéré comme un moyen de transmettre des messages aux esprits, et sa musique est censée avoir un pouvoir de protection ou de bénédiction.

Dans certains rituels vaudous, par exemple, le sosso peut être utilisé pour introduire les différentes phases de la cérémonie, marquant les moments où les esprits sont invoqués ou remerciés. Son timbre unique, souvent grave et profond, crée une atmosphère solennelle et sacrée.

Le son produit par le sosso est généralement grave et résonnant. Les joueurs de sosso doivent maîtriser leur souffle pour obtenir une note constante et puissante, tout en utilisant leurs doigts pour varier les notes. Bien que la gamme de notes soit souvent limitée en raison du nombre réduit de trous, les musiciens compensent cela par des variations dans l'intensité du souffle et des techniques de jeu plus subtiles.

La technique de jeu du sosso repose sur un contrôle précis de la respiration. Les joueurs doivent être capables de maintenir une pression constante tout en modulant leur souffle pour créer des notes plus douces ou plus fortes en fonction du contexte cérémonial.

Le sosso a un rôle social important dans certaines communautés rurales du Bénin. En plus de son usage dans les cérémonies religieuses, il est également utilisé pour marquer des événements sociaux importants, comme les mariages, les naissances et les funérailles. Dans ces contextes, il symbolise souvent la connexion entre le monde des vivants et le monde des esprits, et il est joué pour bénir les participants ou pour honorer les ancêtres.

En outre, le sosso est parfois utilisé lors de fêtes communautaires, où il accompagne des danses et des chants, apportant une touche solennelle ou festive selon les circonstances.

Comme beaucoup d'instruments traditionnels, le savoir-faire lié à la fabrication et à la pratique du sosso est transmis de manière orale. Les jeunes apprennent à jouer en observant les aînés, et la maîtrise de cet instrument fait souvent partie de l'apprentissage culturel dans les communautés rurales.

Cependant, avec l'évolution des goûts musicaux et l'influence de la musique moderne, l'usage du sosso tend à diminuer, particulièrement en milieu urbain. Des efforts sont toutefois faits par certaines associations culturelles pour préserver cet instrument et le réintroduire dans des contextes éducatifs, où il est présenté aux jeunes générations comme un élément du patrimoine culturel béninois.

Le sosso est un instrument à vent traditionnel du Bénin, qui continue de jouer un rôle important dans les cérémonies religieuses et sociales. Bien que son usage ait diminué avec le temps, il reste un symbole puissant de la spiritualité et de l'identité culturelle de certaines communautés. À travers sa sonorité unique et ses associations avec le sacré, le sosso incarne la richesse du patrimoine musical béninois.

Le Hombolo est un instrument à vent traditionnel du Bénin. Bien qu'il soit moins connu que d'autres instruments comme le fifre ou la flûte, le Hombolo occupe une place importante dans la musique traditionnelle de certaines communautés rurales béninoises. Il est souvent utilisé dans des contextes rituels, religieux et festifs, apportant une sonorité unique aux événements où il est joué.

Le Hombolo est profondément enraciné dans les traditions musicales du Bénin. Son origine est difficile à retracer précisément, mais il semble être utilisé depuis plusieurs siècles dans des régions spécifiques du pays, notamment au nord et à l'ouest. Son nom pourrait varier selon les dialectes locaux, mais son rôle est généralement associé à la communication spirituelle et à la transmission des traditions orales à travers la musique.

Dans certaines cultures béninoises, le Hombolo est utilisé pour accompagner les rituels de passage, comme les mariages ou les funérailles, où il est censé faciliter la communication avec les ancêtres ou les esprits. Son utilisation est également liée aux célébrations communautaires et aux événements sociaux majeurs.

Le Hombolo est traditionnellement fabriqué à partir de matériaux naturels trouvés localement, comme le bois ou le bambou. Sa structure est souvent simple, avec un corps long et cylindrique qui peut comporter plusieurs trous permettant de varier les notes. Certains modèles de Hombolo sont fabriqués avec des cornes d’animaux, offrant ainsi une sonorité plus grave et résonnante.

Les artisans qui fabriquent le Hombolo suivent un processus de fabrication précis, hérité de leurs ancêtres. La fabrication d’un Hombolo peut prendre plusieurs jours, en raison des ajustements nécessaires pour que l'instrument produise les sons souhaités. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés pour garantir une durabilité et une qualité sonore optimales.

Le son produit par le Hombolo est souvent grave et profond, ce qui le distingue d'autres instruments à vent plus aigus. Le joueur souffle dans une embouchure située à l'une des extrémités de l'instrument, et contrôle les notes en couvrant ou découvrant les trous avec ses doigts.

La technique de jeu du Hombolo requiert une grande maîtrise du souffle et de la respiration. Les musiciens doivent savoir maintenir une pression constante pour produire un son continu, tout en variant la force du souffle pour créer des nuances dans la mélodie. En fonction du contexte, le Hombolo peut être joué seul ou en accompagnement d'autres instruments, notamment des percussions et des chants.

Le Hombolo est souvent utilisé dans des cérémonies rituelles, où sa musique est censée établir un lien entre le monde des vivants et celui des esprits ou des ancêtres. Par exemple, lors de funérailles, il peut être joué pour honorer la mémoire des défunts et faciliter leur passage vers l'au-delà.

Dans des contextes plus festifs, comme les mariages ou les fêtes communautaires, le Hombolo est joué pour rassembler les membres de la communauté autour d'une musique collective. Sa sonorité profonde et vibrante donne une dimension solennelle aux événements, tout en apportant une énergie particulière à la danse et aux célébrations.

Le Hombolo a un rôle important dans la société béninoise traditionnelle. Il est souvent considéré comme un instrument sacré, utilisé dans des contextes où la musique joue un rôle symbolique puissant. Dans certaines régions, seuls les membres d'une caste spécifique ou les gardiens des traditions spirituelles sont autorisés à jouer du Hombolo, en raison de son association avec le sacré.

En plus de son rôle dans les rites religieux, le Hombolo est également joué lors des événements sociaux importants. Il symbolise l'unité et la cohésion sociale, et sa musique contribue à renforcer les liens entre les membres de la communauté, notamment à travers la danse et les chants collectifs.

Comme de nombreux instruments traditionnels, la maîtrise du Hombolo se transmet de manière orale, de génération en génération. Les jeunes apprennent à jouer de l’instrument en observant leurs aînés et en pratiquant avec eux lors des cérémonies et des événements locaux. La transmission de cet art est un élément important de la préservation de la culture musicale béninoise.

Cependant, avec l'évolution des goûts musicaux et l'influence croissante de la musique moderne, l'usage du Hombolo tend à diminuer, notamment en milieu urbain. Pour pallier ce déclin, certains projets culturels au Bénin visent à réintroduire le Hombolo dans des contextes éducatifs, où il est enseigné aux jeunes comme une partie intégrante du patrimoine musical du pays.

Le Hombolo est un instrument à vent traditionnel béninois qui joue un rôle essentiel dans les rites religieux et les célébrations sociales. Bien que son usage soit moins répandu qu'autrefois, il reste un symbole important de la culture et de l'identité spirituelle des communautés qui continuent de le jouer. À travers sa sonorité grave et ses associations avec le sacré, le Hombolo incarne la richesse du patrimoine musical du Bénin et mérite d’être préservé et transmis aux générations futures.

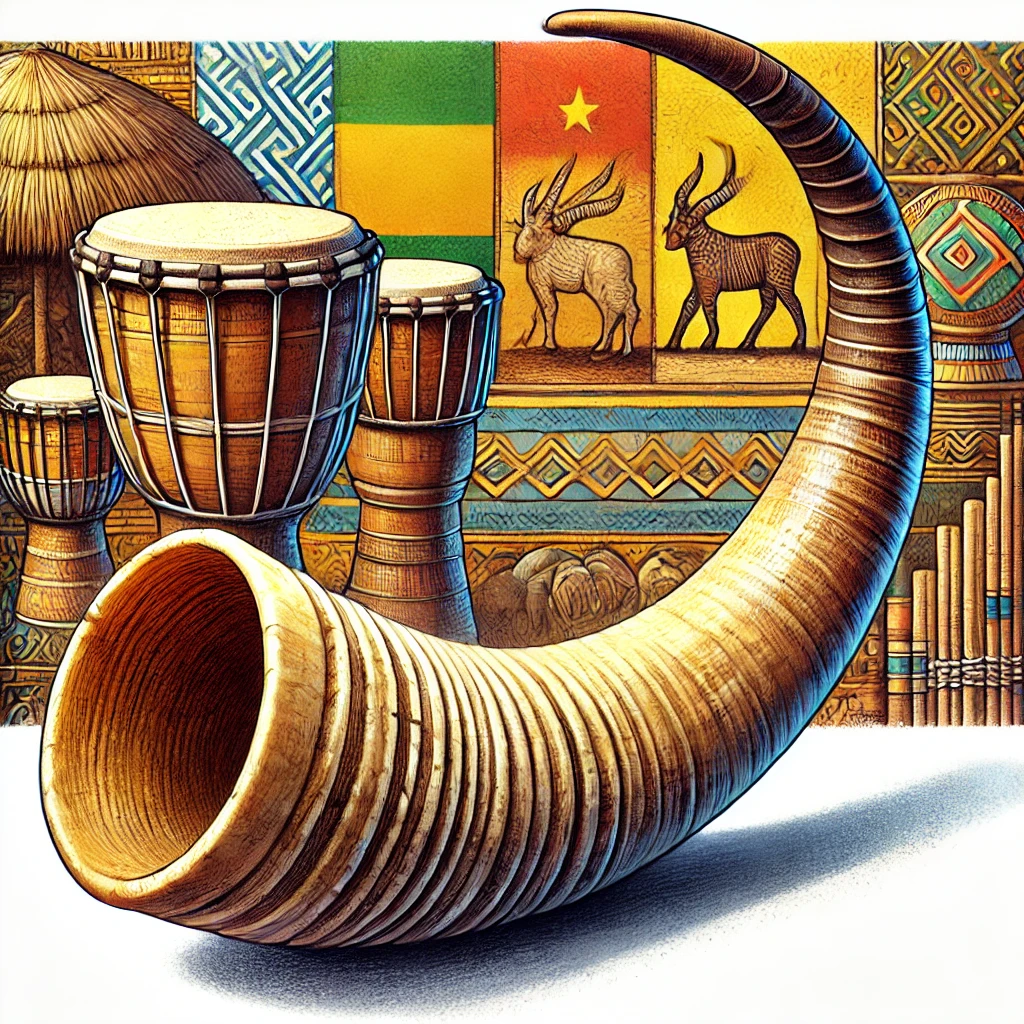

Le Kakaki est un long instrument à vent traditionnel, principalement utilisé dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Bénin, le Nigeria et le Niger. Cet instrument est étroitement lié aux cérémonies royales et à l'annonce d'événements importants, en particulier dans les cours royales et les sociétés traditionnelles. Le Kakaki symbolise l'autorité, la puissance, et est souvent joué pour marquer des moments solennels et des cérémonies d'importance.

Le Kakaki est un instrument ancien qui remonte à plusieurs siècles et qui est originaire des régions sahéliennes et savanes d'Afrique de l'Ouest. Il a historiquement été utilisé par les griots (musiciens traditionnels) et les membres des cours royales pour accompagner des cérémonies de prestige, des intronisations et des parades militaires.

Au Bénin, comme dans d'autres pays de la région, le Kakaki est associé aux royaumes traditionnels. Il est joué pour annoncer l'arrivée des rois ou des chefs traditionnels et pour saluer des moments d’importance dans la communauté, comme des mariages royaux, des cérémonies funéraires ou des fêtes de couronnement.

Le Kakaki est un instrument à vent long et mince, mesurant souvent entre 2 à 4 mètres de longueur. Il est généralement fabriqué à partir de métal, comme le cuivre ou le laiton, bien que certaines versions puissent être faites d’autres matériaux. Sa forme cylindrique et étroite est conçue pour produire un son grave et résonnant qui peut porter sur de longues distances.

Sa fabrication exige un savoir-faire artisanal précis, car il doit être assez solide pour supporter de longues sessions de jeu, tout en produisant une sonorité claire et puissante. Le Kakaki n’a pas de trous pour les doigts comme la flûte ou d'autres instruments à vent, et ne permet de produire qu'une gamme limitée de notes graves, mais celles-ci sont adaptées aux besoins cérémoniels et aux rythmes traditionnels qu’il accompagne.

Le Kakaki produit un son grave, résonant et puissant. Sa fonction principale est de capturer l’attention des foules et d'annoncer des événements importants. Bien qu'il ne permette de jouer qu'une gamme limitée de notes, le Kakaki est principalement utilisé pour des fanfares et des pièces solennelles, où son rôle est plus symbolique que mélodique.

Pour jouer du Kakaki, le musicien souffle directement dans l’embouchure située à l’une des extrémités. Le contrôle du souffle et la pression sont essentiels pour maintenir une note claire et forte. En raison de la longueur de l'instrument, une grande maîtrise du souffle est nécessaire, et il n'est pas rare que plusieurs musiciens jouent ensemble pour créer un ensemble harmonieux de sons graves.

Le Kakaki est principalement utilisé lors de cérémonies royales et militaires. Dans les royaumes traditionnels du Bénin, il est joué pour signaler l'arrivée d'un roi ou d'un dignitaire important. Il accompagne souvent des cortèges royaux, des parades et des événements publics où la présence de l'autorité doit être marquée par une symbolique sonore forte.

En plus des événements royaux, le Kakaki est également utilisé lors des funérailles d'individus prestigieux ou pour marquer la fin de cérémonies importantes. Il est souvent joué en combinaison avec d'autres instruments traditionnels, tels que des tambours ou des gongs, créant ainsi une atmosphère solennelle et majestueuse.

Le Kakaki est un symbole de prestige et de pouvoir. Sa sonorité puissante et son association avec les rois et les chefs traditionnels en font un instrument respecté dans la culture béninoise. Le fait qu’il soit souvent utilisé uniquement dans des contextes royaux ou cérémoniels renforce son statut d'instrument sacré et prestigieux.

En dehors des cours royales, le Kakaki est parfois joué lors de festivals culturels et d'événements traditionnels pour rappeler l'héritage royal et culturel du pays. Sa présence lors de tels événements sert à rappeler les racines anciennes et l’autorité des traditions royales dans la société moderne.

Le savoir-faire lié à la fabrication et à la maîtrise du Kakaki est souvent transmis de génération en génération, principalement au sein des familles de griots et de musiciens royaux. Le processus d’apprentissage inclut non seulement la technique de jeu mais aussi l’histoire et les significations symboliques de cet instrument.

Bien que l'utilisation du Kakaki tende à diminuer en dehors des contextes royaux, certains festivals et événements culturels modernes au Bénin et dans d’autres pays ouest-africains contribuent à la préservation de cet instrument. Il est également enseigné dans certaines écoles de musique traditionnelle et continue d'être un élément important du patrimoine culturel béninois.

Le Kakaki est un instrument à vent royal et traditionnel qui symbolise le pouvoir, l'autorité et la tradition dans la culture béninoise. Son usage lors de cérémonies royales et militaires, ainsi que son rôle dans l'accompagnement des événements majeurs, en fait un élément essentiel du patrimoine musical du Bénin. Bien que sa popularité ait diminué avec l'évolution des pratiques musicales modernes, le Kakaki demeure un symbole fort de l'héritage culturel et spirituel du pays.

Le Gangan-flûte est un instrument à vent traditionnel du Bénin, souvent associé à des contextes musicaux rituels et festifs. Cet instrument, utilisé dans certaines régions du pays, est caractérisé par une sonorité mélodique distinctive et fait partie intégrante de la musique traditionnelle béninoise. Bien que son nom puisse évoquer une connexion avec le tambour gangan, la Gangan-flûte est un instrument à part entière, jouant un rôle mélodique important dans la musique de cérémonie.

Le Gangan-flûte tire ses origines des pratiques musicales anciennes du Bénin, où les instruments à vent et les tambours coexistent pour créer des rythmes riches et complexes. Utilisée principalement lors de rituels et de fêtes communautaires, cette flûte est particulièrement populaire dans les zones rurales du sud du Bénin. Son utilisation est souvent associée à la musique spirituelle, notamment dans les cérémonies religieuses telles que celles du culte vaudou, où la musique joue un rôle essentiel pour accompagner les chants et les danses.

Le Gangan-flûte a toujours eu une importance particulière dans la transmission des traditions orales, souvent utilisé pour accompagner des récits et des chants qui racontent l'histoire des communautés.

Le Gangan-flûte est généralement fabriqué à partir de matériaux naturels tels que le bois ou le bambou. Il s’agit d’une flûte droite, souvent de petite ou moyenne taille, avec plusieurs trous percés le long du corps de l’instrument, permettant au musicien de varier les notes en fonction de la position de ses doigts.

La fabrication du Gangan-flûte nécessite une certaine maîtrise technique. L'artisan doit soigneusement sélectionner le bois ou le bambou et percer des trous avec une grande précision pour garantir que l'instrument puisse produire une gamme complète de notes. Le matériau choisi influence aussi la qualité du son, avec des flûtes en bois produisant généralement des sons plus chaleureux et doux que celles en bambou, qui ont un son plus clair et plus net.

La sonorité de la Gangan-flûte est douce et mélodieuse, mais elle peut également produire des notes plus perçantes, selon la manière dont elle est jouée. Les musiciens doivent maîtriser le contrôle du souffle pour obtenir des notes claires et pour jouer des mélodies qui accompagnent souvent les chants et les danses dans les cérémonies rituelles.

Le jeu de la Gangan-flûte repose sur une technique de souffle précis. Le musicien souffle dans une embouchure située à une extrémité de la flûte et utilise ses doigts pour couvrir et découvrir les trous afin de modifier la hauteur des notes. La capacité du joueur à contrôler la respiration et à maintenir une note prolongée est essentielle pour créer des pièces musicales harmonieuses.

Le Gangan-flûte est souvent utilisé dans des cérémonies religieuses, en particulier dans les rituels du culte vaudou. Lors de ces cérémonies, la musique joue un rôle central pour créer une atmosphère propice à la communication avec les esprits. La flûte, avec ses notes mélodiques, accompagne les tambours et les chants pour guider les participants dans la danse rituelle, souvent dans un état de transe.

Elle est également jouée lors de fêtes communautaires, comme les mariages ou les célébrations des récoltes. Dans ces contextes, le Gangan-flûte aide à créer une ambiance festive, rythmant les danses et accompagnant les chants traditionnels. Parfois, plusieurs flûtistes jouent ensemble, harmonisant leurs sons avec ceux des tambours pour créer une texture musicale complexe et envoûtante.

Le Gangan-flûte possède une signification symbolique importante dans certaines communautés du Bénin. En plus d’être un simple instrument de musique, il est souvent considéré comme un moyen de transmettre les traditions orales, notamment à travers les chants et les récits. La flûte joue un rôle clé dans la préservation des contes et des histoires locales, et dans les rituels où elle est perçue comme un pont entre le monde spirituel et le monde physique.

Dans certaines communautés, les musiciens qui maîtrisent le Gangan-flûte sont respectés pour leur capacité à perpétuer la tradition musicale et pour leur rôle dans les cérémonies spirituelles. Ils sont souvent considérés comme des gardiens des traditions, chargés de maintenir vivantes les coutumes anciennes à travers la musique.

Le savoir-faire nécessaire pour fabriquer et jouer du Gangan-flûte est souvent transmis de génération en génération. Les jeunes musiciens apprennent à jouer de cet instrument en observant leurs aînés et en pratiquant lors de cérémonies et d'événements culturels. La maîtrise du Gangan-flûte demande du temps et de la patience, car elle implique à la fois une grande précision dans la technique de jeu et une compréhension des contextes rituels dans lesquels cet instrument est utilisé.

Bien que l'influence de la musique moderne puisse parfois marginaliser l'usage d'instruments traditionnels comme le Gangan-flûte, des efforts sont faits dans certaines communautés pour préserver cette tradition. Des festivals et des événements culturels sont organisés pour promouvoir la musique traditionnelle et encourager les jeunes générations à apprendre ces instruments anciens.