Retour à la page principale

En 2023, l'économie béninoise a montré des signes de croissance soutenue, principalement grâce à des secteurs tels que l'agriculture, le commerce et les services.

Agriculture : Le secteur agricole a bénéficié de nouvelles technologies et de pratiques durables, augmentant la productivité des cultures comme le coton, le maïs et le manioc.

Banque Mondiale : Bénin - Rapport Économique

Investissements Étrangers

Le Bénin a attiré des investissements dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et les technologies de l'information.

Projets Infrastructuraux : Développement de nouvelles routes, de ports et d'infrastructures énergétiques pour soutenir la croissance économique.

African Development Bank : Bénin - Projets 2023

3. Social et Éducation

Éducation : Des efforts ont été déployés pour améliorer le système éducatif, avec un accent sur l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement.

Réformes Éducatives : Introduction de nouvelles politiques pour réduire le taux de décrochage scolaire et améliorer la formation des enseignants.

UNICEF : Bénin - Éducation 2023

Santé

Le secteur de la santé a vu des améliorations grâce à des initiatives visant à renforcer les infrastructures sanitaires et à améliorer l'accès aux soins.

Campagnes de Vaccination : Poursuite des campagnes de vaccination contre la COVID-19 et autres maladies infectieuses.

Ministère de la Santé du Bénin

4. Environnement et Développement Durable

Gestion des Ressources Naturelles : Le Bénin a intensifié ses efforts pour la gestion durable des ressources naturelles, en mettant l'accent sur la conservation des forêts et la protection de la biodiversité.

Projets de Reboisement : Initiatives de reboisement pour lutter contre la déforestation et améliorer la résilience climatique.

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) - Bénin

Changements Climatiques : Le pays a été confronté à des défis climatiques, notamment des inondations et des sécheresses, qui ont impacté l'agriculture et les communautés locales.

Adaptation au Climat : Mise en œuvre de stratégies d'adaptation pour atténuer les effets du changement climatique sur les populations vulnérables.

Climate Change Knowledge Portal - Bénin

5. Culture et Société

Événements Culturels : Le Bénin a célébré divers événements culturels, mettant en avant sa riche diversité ethnolinguistique et son patrimoine historique.

Festival International de Danse et de Musique : Un événement annuel qui attire des artistes locaux et internationaux, renforçant les échanges culturels.

Ministère de la Culture du Bénin

Promotion du Tourisme : Des initiatives ont été lancées pour promouvoir le tourisme durable, mettant en valeur les attractions naturelles et culturelles du pays.

Tourisme Responsable : Développement de circuits touristiques écologiques et promotion des sites historiques comme Abomey et Ouidah.

Organisation Mondiale du Tourisme - Bénin

6. Sécurité et Défense

Sécurité Intérieure : Le Bénin a renforcé ses capacités en matière de sécurité intérieure pour faire face aux menaces telles que le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Collaboration Régionale : Partenariats renforcés avec les pays voisins pour lutter contre le trafic de drogues et les activités terroristes.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - Bénin

Défense Nationale : Des investissements ont été réalisés dans les forces armées pour moderniser l'équipement et améliorer la formation du personnel militaire.

Programme de Modernisation Militaire : Acquisition de nouveaux équipements et renforcement des infrastructures militaires.

Ministère de la Défense du Bénin

7. Technologie et Innovation

Transformation Digitale : Le Bénin a fait des progrès notables dans la transformation digitale, avec une augmentation de l'accès à Internet et le développement de startups technologiques.

Initiatives Technologiques : Soutien aux entrepreneurs locaux et création de hubs technologiques pour stimuler l'innovation.

Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle (ANPEIP) - Bénin

Éducation Technologique : Les programmes éducatifs axés sur les compétences numériques ont été introduits pour préparer la jeunesse aux exigences du marché du travail moderne.

Formation en Compétences Numériques : Programmes de formation en programmation, cybersécurité et gestion des données.

Ministère de l'Éducation du Bénin

Références et Liens Utiles

Ces ressources fournissent des informations détaillées et actualisées sur les divers aspects de l'évolution du Bénin en 2023. Pour des informations plus spécifiques, il est recommandé de consulter directement les sites officiels mentionnés ou les principaux médias d'information couvrant le Bénin.

En 2022, le Bénin a vécu une année riche en événements marquants qui ont fortement contribué à la valorisation de son patrimoine culturel et au renforcement de son identité nationale. Voici un développement plus détaillé des moments clés de cette année :

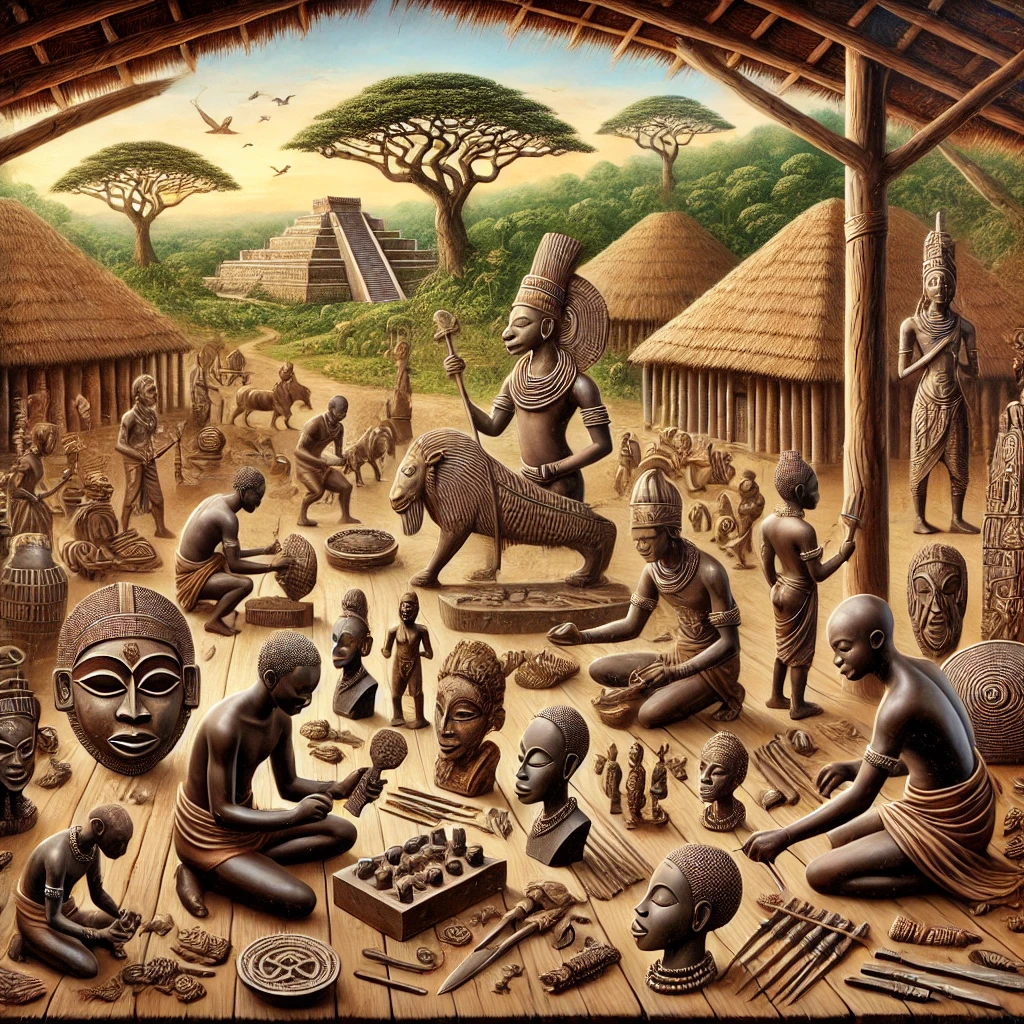

1. Restitution des trésors royaux et l'exposition "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui"

L'un des événements les plus symboliques de 2022 a été la restitution par la France de 26 trésors royaux d'Abomey. Ce geste, qui fait suite à plusieurs années de négociations diplomatiques, a été célébré à travers une exposition majeure intitulée « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». Cette exposition, organisée au Palais de la Marina à Cotonou, a permis au public béninois de découvrir ces œuvres historiques dans un cadre qui mêlait tradition et modernité.

L'exposition a été conçue pour non seulement présenter ces objets restitués, mais aussi pour explorer la créativité contemporaine au Bénin. Les œuvres contemporaines exposées étaient organisées autour de trois thématiques principales : la récurrence et la variation, la transition, et les récits contemporains. Des artistes comme Cyprien Tokoudagba, Yves Pèdé, et Dominique Kouas ont été mis en avant pour leur capacité à réinterpréter les symboles traditionnels dans un langage artistique moderne.

2. Inauguration des monuments emblématiques à Cotonou

Le 31 juillet 2022, le Bénin a franchi une nouvelle étape dans la mise en valeur de son patrimoine historique avec l'inauguration de trois monuments majeurs : le monument aux Dévoués, la statue de l'Amazone, et celle de Bio Guéra. Ces monuments ont été érigés dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026), qui vise à transformer Cotonou en une ville moderne tout en respectant l’héritage historique du pays.

Le monument aux Dévoués rend hommage aux enfants du Bénin qui se sont sacrifiés pour la nation. C’est un obélisque imposant, symbole de la gratitude de la nation envers ses héros.

La statue de l'Amazone célèbre les guerrières du royaume du Dahomey, connues sous le nom de "Agoodjiés". Haute de 30 mètres, elle est un hommage puissant à la bravoure des femmes béninoises, redéfinissant le rôle des femmes dans l'histoire et l'identité nationale.

La statue de Bio Guéra honore un chef guerrier qui s'est battu contre la colonisation française au XIXe siècle. Ce monument rappelle l’esprit de résistance et la détermination du peuple béninois face à l’oppression.

3. Publication du livre "Histoire du Bénin en images"

En décembre 2022, le livre « Histoire du Bénin en images » a été lancé. Cet ouvrage de 480 pages est un témoignage photographique qui retrace 75 ans d'histoire du Bénin, couvrant les périodes allant de la colonie du Dahomey à la République du Bénin moderne. Il présente une documentation détaillée des événements politiques, économiques, diplomatiques, culturels, et sportifs qui ont façonné le Bénin.

Le projet a été soutenu par plusieurs partenaires, dont Moov Africa Bénin et le ministère béninois des Affaires étrangères. Le livre est conçu pour être une ressource éducative et culturelle, offrant une perspective approfondie sur l'évolution du pays. Il vise également à encourager une meilleure compréhension et appréciation de l'histoire nationale par les jeunes générations et les diplomates en poste au Bénin.

Conclusion

L'année 2022 a été marquée par des initiatives visant à renforcer l'identité culturelle du Bénin tout en projetant une image de modernité et de résilience. Les efforts pour restituer et valoriser les trésors culturels, combinés à l'inauguration de monuments symboliques et la publication d'ouvrages historiques, montrent un pays déterminé à préserver son passé tout en construisant un avenir prometteur. Ces initiatives ont non seulement contribué à la fierté nationale mais ont également renforcé la position du Bénin sur la scène internationale.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les liens suivants :

Gouvernement de la République du Bénin - Événements culturels(Tourisme Culture Arts)

OnArt Media - Restitution des trésors royaux(OnArt)

L'Économiste du Bénin - Histoire du Bénin en images(L'Economiste Benin)

En 2021, le Bénin a été marqué par des événements politiques, culturels et régionaux qui ont façonné l'orientation future du pays. Voici un développement plus approfondi des moments clés de cette année :

1. Élection présidentielle et second mandat de Patrice Talon

L'élection présidentielle d'avril 2021 a été un événement majeur au Bénin, aboutissant à la réélection de Patrice Talon pour un second mandat. Ce scrutin a été marqué par des tensions politiques, notamment en raison de l'exclusion de certains candidats de l'opposition et des manifestations qui ont suivi. Néanmoins, Patrice Talon a été réélu avec une majorité confortable, ce qui a confirmé son emprise sur la scène politique béninoise.

L'investiture de Patrice Talon, le 23 mai 2021, a été l'occasion pour lui de réaffirmer son engagement envers les réformes économiques qu'il avait initiées lors de son premier mandat. Son discours d'investiture a souligné la nécessité de continuer à moderniser le pays, à améliorer le climat des affaires et à renforcer les infrastructures, tout en maintenant une gouvernance stricte pour lutter contre la corruption.

2. Célébration du 61e anniversaire de l'indépendance

Le 1er août 2021, le Bénin a célébré le 61e anniversaire de son indépendance, un moment de grande importance nationale. Cette célébration a eu lieu dans un contexte de forte symbolique historique, rappelant les étapes cruciales de la décolonisation qui ont conduit à l'indépendance du Dahomey en 1960.

Les cérémonies ont été marquées par un défilé militaire au Boulevard de la Marina à Cotonou, en présence du président Talon et d'autres dignitaires. Le défilé a mis en avant les forces de défense et de sécurité, illustrant leur rôle crucial dans la protection de la souveraineté nationale. Un dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués a également eu lieu, rendant hommage aux sacrifices faits pour la liberté et l'indépendance du pays.

3. Engagement régional et diplomatique

En 2021, le Bénin a joué un rôle actif sur la scène régionale, notamment au sein de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Face à la montée des coups d'État en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et au Mali, le Bénin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonci, a appelé à une révision du Pacte additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Cette proposition visait à renforcer les mécanismes de prévention des ruptures de l'ordre constitutionnel, en mettant en place des mesures claires pour éviter les coups d'État et stabiliser la région.

4. Restitution des trésors royaux et valorisation du patrimoine culturel

Un autre moment clé de 2021 a été la restitution de plusieurs trésors royaux d'Abomey par la France, un événement marquant pour la culture béninoise. Cette restitution a été célébrée par une exposition au Palais de la Marina à Cotonou, intitulée « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». L'exposition a non seulement mis en valeur les objets restitués, mais elle a aussi présenté des œuvres d'artistes contemporains béninois, créant un dialogue entre le passé et le présent du patrimoine culturel du pays.

Cette restitution est considérée comme un geste important de reconnaissance des injustices passées et un pas vers la réappropriation par le Bénin de son histoire et de son identité culturelle. Elle a également renforcé la fierté nationale et a permis de sensibiliser la population à l'importance de la préservation du patrimoine culturel.

Conclusion

L'année 2021 a été une période de consolidation pour le Bénin, tant sur le plan politique qu'international. La réélection de Patrice Talon et ses engagements pour son second mandat, combinés avec les efforts diplomatiques pour stabiliser la région ouest-africaine, ainsi que les initiatives culturelles pour récupérer et valoriser le patrimoine national, ont tous contribué à façonner l'avenir du pays. Ces événements montrent un Bénin en quête de modernisation, de stabilité, et de reconnaissance culturelle sur la scène internationale.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sources suivantes :

Gouvernement du Bénin - Événements 2021(Gouvernement de la République du Bénin)

Afrik.com - 61 ans d'indépendance du Bénin(Afrik)

La période de 2011 à 2020 au Bénin a été une décennie de profonds changements politiques, économiques et sociaux, marquée par des événements clés qui ont façonné l'évolution du pays.

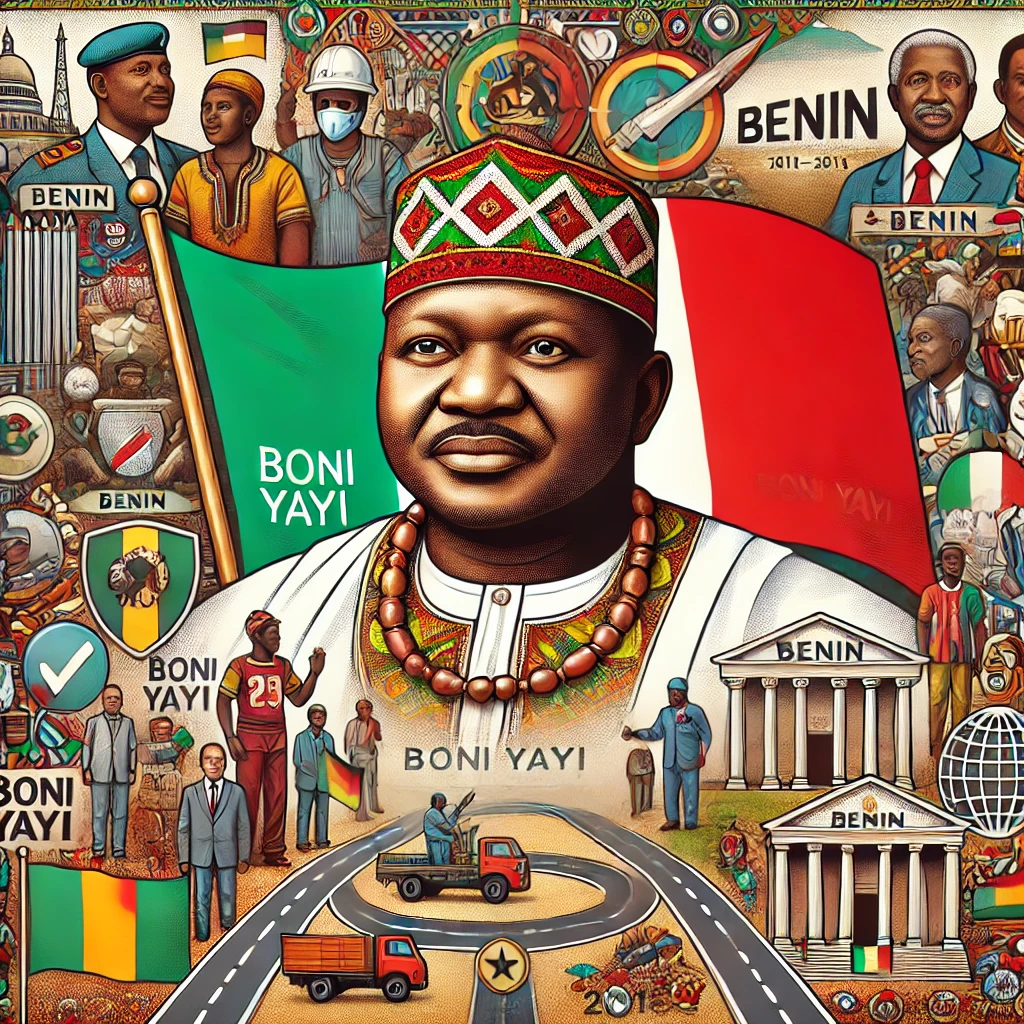

1. Présidence de Thomas Boni Yayi (2011-2016)

Second mandat de Boni Yayi (2011-2016) :

Thomas Boni Yayi a été réélu président en mars 2011 pour un second mandat, malgré des accusations de fraude électorale par ses opposants. Ce second mandat a été marqué par des réformes économiques importantes, mais aussi par des tensions politiques croissantes. Sous sa présidence, le Bénin a cherché à renforcer ses infrastructures, améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, et moderniser l'économie. Cependant, son gouvernement a également été critiqué pour la corruption, ce qui a terni son bilan en fin de mandat(Gouvernement de la République du Bénin).

Projets et réformes économiques :

Boni Yayi a lancé plusieurs projets ambitieux, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Parmi les projets les plus notables, on peut citer l'extension du port autonome de Cotonou et la construction de nouvelles routes pour faciliter le commerce régional. Malgré ces initiatives, la corruption et la mauvaise gestion ont souvent ralenti les progrès, ce qui a conduit à un certain mécontentement au sein de la population(Gouvernement de la République du Bénin).

2. Transition vers la présidence de Patrice Talon (2016-2020)

Élection de Patrice Talon en 2016 :

Patrice Talon, un homme d'affaires influent et ancien allié de Boni Yayi devenu son adversaire, a remporté l'élection présidentielle de 2016. Il a fait campagne sur un programme de réformes économiques et de lutte contre la corruption, promettant de moderniser le Bénin et de renforcer l'État de droit. Son élection a marqué une rupture avec les pratiques du passé, et son mandat a été caractérisé par une centralisation du pouvoir et une réorganisation de l'administration publique(Afrik).

Réformes économiques et modernisation :

Sous Talon, le gouvernement a lancé le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) 2016-2021, également connu sous le nom de « Bénin Révélé ». Ce programme visait à transformer le Bénin en une économie émergente à travers des investissements massifs dans les infrastructures, la santé, l'éducation, et l'agriculture. Les réformes de Talon ont inclus la privatisation de certaines entreprises publiques, la révision du code du travail pour attirer plus d'investissements étrangers, et l'amélioration du climat des affaires(Gouvernement de la République du Bénin).

Tensions politiques et élections législatives de 2019 :

L'une des périodes les plus controversées du mandat de Talon a été les élections législatives de 2019, où seuls deux partis pro-Talon ont été autorisés à participer. Cela a conduit à des manifestations violentes, notamment à Cotonou, et à une répression sévère par les forces de sécurité. Ces événements ont soulevé des inquiétudes sur l'état de la démocratie au Bénin, un pays qui était auparavant salué pour sa stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest(Afrik, Gouvernement de la République du Bénin).

Lutte contre la corruption et réformes judiciaires :

Talon a placé la lutte contre la corruption au cœur de son programme, mettant en place des audits rigoureux et poursuivant en justice plusieurs anciens hauts fonctionnaires pour corruption. Il a également entrepris des réformes pour renforcer le système judiciaire, bien que ces efforts aient été perçus par certains comme des moyens de neutraliser l'opposition politique. La création de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) en 2018 en est un exemple, cette cour ayant jugé plusieurs figures politiques de premier plan(Gouvernement de la République du Bénin).

3. Réformes institutionnelles et tensions sociales

Réformes constitutionnelles :

En 2019, le Parlement béninois, composé exclusivement de députés pro-Talon après les élections controversées, a adopté plusieurs réformes constitutionnelles. Ces réformes comprenaient des changements dans le système électoral, une modification des mandats présidentiels, et l'introduction d'une vice-présidence. Bien que ces réformes aient été justifiées par le besoin de moderniser les institutions, elles ont été critiquées pour avoir été adoptées sans un large consensus national(Afrik).

Tensions sociales et crise politique :

La décennie s'est également terminée sur des tensions sociales importantes, exacerbées par des perceptions de dérive autoritaire du régime de Talon. Les protestations contre les résultats des élections législatives de 2019, la répression des dissidents, et les mesures économiques impopulaires ont conduit à une atmosphère de méfiance et de division. Les élections présidentielles de 2021 ont été anticipées avec anxiété, avec des craintes de nouvelles violences et de contestations(Gouvernement de la République du Bénin).

Conclusion :

La période de 2011 à 2020 a été marquée par une transition politique significative au Bénin, passant d'une gestion plus traditionnelle sous Thomas Boni Yayi à une administration réformatrice mais controversée sous Patrice Talon. Les réformes économiques et institutionnelles menées par Talon ont modernisé de nombreux aspects du pays, mais elles ont également suscité des critiques pour leur impact sur la démocratie et la liberté politique. Le Bénin, souvent considéré comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, a vu cette réputation remise en question à la fin de la décennie, ouvrant la voie à une période d'incertitude.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sources suivantes :

Développement de la période de 2001 à 2010 au Bénin

1. Contexte politique

La période de 2001 à 2010 au Bénin a été marquée par deux principales figures politiques : Mathieu Kérékou et Thomas Boni Yayi. Mathieu Kérékou, ancien militaire qui avait déjà gouverné le Bénin de 1972 à 1991 sous un régime marxiste-léniniste avant d'accepter la transition démocratique en 1990, a remporté les élections de 2001 dans un contexte tendu.

a) Élection présidentielle de 2001

Les élections présidentielles de 2001 ont été marquées par une controverse majeure. Mathieu Kérékou a été réélu pour un second mandat consécutif, mais le scrutin a été entaché de soupçons de fraude. Les principaux opposants, Nicéphore Soglo (ancien président) et Adrien Houngbédji, se sont retirés du second tour en signe de protestation, alléguant que les conditions pour une élection libre et équitable n’étaient pas réunies. Kérékou a ainsi remporté le scrutin avec un résultat largement contesté, ce qui a exacerbé les tensions politiques dans le pays.

b) Élection présidentielle de 2006

L'élection présidentielle de 2006 a marqué un tournant dans l’histoire politique du Bénin. Mathieu Kérékou, en raison de la limite d'âge fixée par la Constitution, ne s'est pas représenté. C'est Thomas Boni Yayi, un ancien banquier et président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), qui a remporté ces élections. Son succès est attribué à sa réputation de technocrate compétent et son programme axé sur la lutte contre la pauvreté, la corruption et pour la promotion du développement économique.

c) Gouvernance sous Boni Yayi

Thomas Boni Yayi, pendant son premier mandat (2006-2011), a lancé plusieurs réformes visant à moderniser l'économie et l'administration publique. Il a introduit des mesures pour améliorer la transparence dans les finances publiques et renforcer la lutte contre la corruption. Cependant, son mandat a également été marqué par des critiques croissantes concernant la centralisation du pouvoir et des accusations de népotisme.

2. Économie et réformes

a) Secteur agricole

Le coton est resté la principale source de revenus pour le Bénin, représentant une part importante des exportations du pays. Cependant, le secteur a été confronté à plusieurs défis, notamment la volatilité des prix mondiaux du coton, les aléas climatiques et les problèmes de gestion. L'administration de Boni Yayi a tenté de diversifier l'économie en encourageant d'autres secteurs, mais ces efforts ont rencontré des obstacles tels que le manque d'infrastructures et la faible industrialisation.

b) Réformes économiques

Le gouvernement de Boni Yayi a lancé plusieurs initiatives pour réformer l'économie béninoise. Cela incluait des efforts pour améliorer l'efficacité de l'administration fiscale, promouvoir les investissements privés et réformer les entreprises publiques. Le programme "Les Grandes Réalisations" visait à moderniser les infrastructures du pays, bien que son impact ait été limité par des problèmes de financement et de gestion.

c) Relations avec les institutions financières internationales

Le Bénin a continué de collaborer étroitement avec des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Le pays a bénéficié de programmes d'allègement de la dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), ce qui a permis de libérer des ressources pour les investissements publics.

3. Société civile, médias et démocratie

a) Société civile

Les ONG et les organisations de la société civile ont joué un rôle crucial dans la surveillance des processus électoraux et dans la promotion de la bonne gouvernance. Elles ont été particulièrement actives dans les domaines des droits de l'homme, de la transparence et de la lutte contre la corruption.

b) Liberté de la presse

La presse béninoise a continué de fonctionner avec un degré de liberté relativement élevé. Les journaux, radios et télévisions ont pu critiquer le gouvernement, bien que cette liberté ait parfois conduit à des tensions avec les autorités. La prolifération des médias a également permis une plus grande diversité de points de vue, contribuant à un débat public plus riche.

4. Défis sociaux : éducation et santé

a) Éducation

Des efforts ont été faits pour améliorer l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles et les enfants des zones rurales. Le taux de scolarisation a augmenté, mais le système éducatif reste confronté à des problèmes tels que le manque d'enseignants qualifiés, les infrastructures inadéquates et les faibles taux de réussite aux examens.

b) Santé

Le secteur de la santé a vu quelques améliorations, notamment dans la lutte contre des maladies comme le paludisme et le VIH/SIDA, grâce à l'aide internationale et aux initiatives locales. Cependant, les services de santé sont restés insuffisants, avec un accès limité dans les zones rurales et une infrastructure médicale sous-développée.

5. Relations internationales et diplomatie

a) Relations régionales

Le Bénin a continué de jouer un rôle actif au sein de la CEDEAO, promouvant la paix et la stabilité dans la région. Le pays a également entretenu de bonnes relations avec ses voisins, notamment le Nigeria, avec lequel il partage une frontière longue et perméable.

b) Partenariats internationaux

Le Bénin a renforcé ses relations avec des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Ces relations ont souvent été axées sur l'obtention d'une aide au développement et sur la coopération économique.

Références et ressources supplémentaires

Pour des informations plus détaillées, voici quelques ressources utiles :

Histoire du Bénin : Période de 1991 à 2000

La décennie 1991-2000 est une période cruciale pour le Bénin, marquée par une transition vers la démocratie, des réformes économiques majeures, et des évolutions sociales importantes. Voici un développement plus détaillé avec des liens pour approfondir chaque aspect.

1. Retour à la démocratie et transition politique

a) La Conférence nationale des forces vives (1990)

La Conférence nationale des forces vives du Bénin en février 1990 est un événement historique qui a marqué le début de la transition démocratique du pays. Elle a réuni des représentants de différents segments de la société béninoise (partis politiques, syndicats, organisations de la société civile, etc.) pour discuter de l'avenir du pays après des années de régime autoritaire sous Mathieu Kérékou. La Conférence a abouti à l'adoption d'une nouvelle Constitution, qui a jeté les bases d'un système démocratique multipartite.

Pour en savoir plus sur cet événement historique, vous pouvez consulter :

Résumé de la Conférence nationale sur le site de l'ONU

b) Élection présidentielle de 1991

La première élection présidentielle démocratique du Bénin en mars 1991 a vu la victoire de Nicéphore Soglo, un ancien fonctionnaire international ayant servi à la Banque mondiale. Soglo a battu Mathieu Kérékou, qui avait été au pouvoir pendant près de deux décennies. Cette élection a été largement saluée comme un modèle pour les transitions démocratiques pacifiques en Afrique.

Pour des détails sur cette élection, consultez :

Rapport de la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES)

c) Le gouvernement de Nicéphore Soglo (1991-1996)

Durant son mandat, Nicéphore Soglo a lancé des réformes économiques axées sur la libéralisation et la modernisation de l'économie béninoise. Sous son gouvernement, le Bénin a suivi les recommandations des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, mettant en œuvre des programmes d'ajustement structurel pour stabiliser l'économie. Cependant, ces réformes, bien qu'efficaces à certains égards, ont également entraîné des difficultés sociales, notamment en raison des politiques d'austérité.

Pour plus d'informations sur les réformes économiques sous Soglo, vous pouvez lire :

Rapport sur les réformes économiques au Bénin par la Banque mondiale

2. Retour de Mathieu Kérékou au pouvoir (1996-2000)

a) Élection présidentielle de 1996

En 1996, Mathieu Kérékou est revenu au pouvoir après avoir remporté l'élection présidentielle face à Nicéphore Soglo. Le retour de Kérékou a marqué une nouvelle phase dans l'histoire politique du Bénin, démontrant la maturité démocratique du pays, avec une alternance pacifique du pouvoir.

Pour en savoir plus sur les élections de 1996 :

Analyse des élections de 1996 par l'Institut des Études Sécuritaires (ISS)

b) Le deuxième gouvernement de Kérékou (1996-2000)

Sous son second mandat, Kérékou a maintenu les réformes économiques tout en adoptant une politique plus inclusive. Son gouvernement a travaillé à réduire les tensions sociales en poursuivant les efforts de réconciliation nationale. Il a également continué à renforcer les institutions démocratiques tout en faisant face à des défis économiques persistants, notamment la pauvreté et le chômage.

Pour des détails sur les politiques de Kérékou, vous pouvez lire :

Rapport du PNUD sur la gouvernance démocratique au Bénin

3. Réformes économiques et sociales

a) Programmes d'ajustement structurel

Les programmes d'ajustement structurel ont été imposés par le FMI et la Banque mondiale comme condition pour l'aide financière au Bénin. Ces programmes visaient à stabiliser l'économie par des réformes macroéconomiques, notamment la réduction des déficits publics, la privatisation des entreprises publiques, et la libéralisation du commerce.

Pour comprendre l'impact de ces réformes, vous pouvez consulter :

Étude de la Banque mondiale sur les programmes d'ajustement structurel au Bénin

b) Impact social des réformes

Les réformes économiques ont entraîné des conséquences sociales significatives. Bien que le Bénin ait vu une stabilisation de son économie, les politiques d'austérité ont réduit les dépenses publiques dans les secteurs sociaux, aggravant la pauvreté et provoquant des grèves et des manifestations de la part des syndicats et des travailleurs du secteur public.

Pour une analyse de l'impact social des réformes :

Rapport sur l'impact des réformes économiques au Bénin par l'UNICEF

4. Évolutions sociales et culturelles

a) Développement de la société civile

La décennie 1990 a vu un développement significatif de la société civile béninoise. De nombreuses ONG se sont formées pour défendre les droits humains, promouvoir la démocratie et soutenir les populations vulnérables. La société civile a joué un rôle crucial dans le maintien de la pression pour la bonne gouvernance et la transparence.

Pour en savoir plus sur le rôle de la société civile au Bénin :

Rapport sur la société civile au Bénin par CIVICUS

b) Liberté de la presse

Le Bénin est devenu un exemple en matière de liberté de la presse en Afrique. Pendant les années 1990, de nombreux médias ont émergé, offrant une diversité d'opinions et jouant un rôle clé dans la consolidation de la démocratie.

Pour un aperçu de la liberté de la presse au Bénin :

Rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse au Bénin

5. Relations internationales et diplomatie

a) Relations avec la France et l'Occident

Le Bénin a continué de maintenir des relations étroites avec la France, son ancien colonisateur, ainsi qu'avec d'autres partenaires occidentaux. Ces relations ont été principalement axées sur la coopération économique et l'aide au développement.

Pour une analyse des relations internationales du Bénin :

Étude sur les relations franco-béninoises

b) Engagement régional

Le Bénin a joué un rôle actif dans la CEDEAO, participant à des initiatives régionales pour la paix et la sécurité, ainsi qu'à des efforts pour promouvoir l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

Pour plus de détails sur l'engagement du Bénin au sein de la CEDEAO :

Rapport de la CEDEAO sur le Bénin

Conclusion

La période de 1991 à 2000 a été une période de transition et de consolidation pour le Bénin. Le pays a su naviguer entre des réformes économiques difficiles et la construction d'institutions démocratiques solides, tout en restant un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest.

Ces liens vous fourniront des informations supplémentaires pour approfondir votre compréhension de cette période clé de l'histoire du Bénin.

Histoire du Bénin : Période de 1981 à 1990

La période 1981-1990 est une décennie cruciale dans l'histoire du Bénin, marquée par la gestion autoritaire du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou, une crise économique profonde, et finalement la transition vers la démocratie en 1990. Cette décennie a été caractérisée par des défis économiques, politiques et sociaux qui ont conduit à un mouvement de contestation majeur, aboutissant à la célèbre Conférence nationale des forces vives de 1990.

1. Contexte politique et régime marxiste-léniniste

a) Le régime de Mathieu Kérékou

Mathieu Kérékou, au pouvoir depuis le coup d'État de 1972, dirigeait le Bénin sous un régime officiellement marxiste-léniniste depuis 1974. Sous sa gouvernance, le pays a été renommé en 1975 "République populaire du Bénin". Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) est devenu le parti unique, consolidant le pouvoir de Kérékou et affirmant une idéologie inspirée du communisme.

Le gouvernement de Kérékou était très centralisé, reposant sur un modèle de contrôle étatique des principaux secteurs de l'économie et un cadre politique répressif, excluant toute opposition. La propagande marxiste et le culte de la personnalité étaient des éléments centraux du régime. Toute forme d'opposition était sévèrement réprimée, et les libertés civiles étaient strictement limitées.

Pour en savoir plus sur le contexte politique du régime de Kérékou :

Rapport de la BBC sur l'histoire politique du Bénin

b) Répression et contrôle autoritaire

Pendant les années 1980, le régime de Kérékou a renforcé sa répression contre toute forme de dissidence. Les syndicats, les mouvements étudiants et même les intellectuels faisaient l'objet de surveillance étroite. Les médias étaient strictement contrôlés par l'État, et les militants politiques qui tentaient de critiquer le gouvernement étaient souvent emprisonnés ou exilés.

Pour des détails sur la répression politique de cette période :

Rapport d'Amnesty International sur les droits humains au Bénin

2. Crise économique et sociale

a) Effondrement économique

La gestion autoritaire et l'application des principes économiques marxistes-léninistes ont progressivement conduit le Bénin à une crise économique majeure. La nationalisation des entreprises privées, la gestion bureaucratique et inefficace de l'économie, ainsi que la corruption croissante au sein de l'administration ont contribué à l'effondrement de nombreux secteurs économiques. À partir du début des années 1980, le pays entre dans une spirale de crise : les infrastructures se détériorent, le chômage augmente, et le secteur agricole (principal pilier de l'économie) subit des difficultés croissantes.

Le Bénin devient rapidement dépendant de l'aide internationale pour subsister. Les finances publiques sont en désarroi, avec un déficit budgétaire croissant et une inflation galopante.

Pour une analyse plus approfondie de la situation économique :

Rapport de la Banque mondiale sur l'économie béninoise

b) Conséquences sociales de la crise

Les conséquences sociales de la crise économique sont désastreuses pour la population béninoise. La réduction des dépenses publiques affecte gravement les secteurs de l'éducation et de la santé, tandis que les salaires des fonctionnaires sont souvent impayés pendant de longues périodes. Les grèves, les manifestations et le mécontentement populaire se multiplient. Les années 1980 voient aussi la montée de la pauvreté urbaine et rurale, ce qui conduit à une dégradation des conditions de vie.

3. Mouvement de contestation

a) Les grèves et protestations (milieu des années 1980)

La crise économique et les difficultés sociales ont provoqué une série de mouvements de contestation, notamment de la part des syndicats et des étudiants. Les grèves des fonctionnaires deviennent fréquentes, les enseignants et les professionnels de la santé étant parmi les premiers à dénoncer les retards de salaires et les conditions de travail précaires. Le régime, malgré les tentatives de répression, est de plus en plus confronté à un mécontentement généralisé.

b) Les premières ouvertures politiques

Sous la pression de la communauté internationale et face à l’aggravation de la situation, Kérékou commence à envisager des réformes politiques à la fin des années 1980. Le régime accepte certaines concessions mineures, notamment la libéralisation partielle de l'économie avec l'aide des institutions financières internationales, mais la répression politique reste forte.

4. La Conférence nationale des forces vives (1990)

a) Contexte et origines

À la fin des années 1980, la crise économique s’intensifie et les protestations sociales atteignent leur point culminant. Sous la pression interne et internationale, Kérékou accepte de convoquer une Conférence nationale des forces vives, une première en Afrique subsaharienne à cette époque. Cette conférence, qui se tient en février 1990, est destinée à rassembler les différentes forces politiques, économiques, religieuses et sociales pour discuter de l'avenir du Bénin.

Pour plus d'informations sur cet événement historique :

Contexte de la Conférence nationale du Bénin - ONU

b) Résultats de la Conférence nationale

La Conférence nationale a marqué un tournant dans l'histoire du Bénin. Elle a réuni environ 500 délégués issus de tous les secteurs de la société béninoise. La Conférence a suspendu la Constitution marxiste-léniniste, dissous le parti unique (PRPB) et mis en place un gouvernement de transition dirigé par Nicéphore Soglo, ancien Premier ministre. Kérékou est resté chef de l'État pendant cette transition, mais avec des pouvoirs largement réduits.

La Conférence nationale a également permis l’adoption d’une nouvelle Constitution démocratique et l'organisation d'élections présidentielles multipartites en 1991, mettant ainsi fin à près de 20 ans de régime autoritaire.

5. Conclusion de la décennie

La décennie 1981-1990 au Bénin est donc marquée par une crise économique aiguë et un régime autoritaire en déclin. La montée du mécontentement populaire, les pressions internationales, et la faillite économique conduisent à la Conférence nationale des forces vives en 1990, un événement unique qui symbolise la transition pacifique du pays vers un système démocratique multipartite. Cette Conférence a fait du Bénin un pionnier en Afrique en matière de transition démocratique pacifique.

Références et ressources supplémentaires

Ces événements ont profondément marqué l'histoire politique et sociale du Bénin, ouvrant la voie à une ère démocratique qui s'est installée après les années 1990.

Histoire du Bénin : Période de 1971 à 1980

La période de 1971 à 1980 au Bénin est une décennie charnière marquée par des coups d'État, une transition vers le marxisme-léninisme sous la dictature de Mathieu Kérékou, et une grave détérioration économique. C'est également une période d'alignement politique et économique avec les puissances communistes. Voici un développement détaillé des événements et dynamiques majeures, enrichi de références et de liens pour approfondir votre compréhension.

1. Contexte politique avant 1972

a) Instabilité politique post-indépendance

Le Bénin, connu à l'époque sous le nom de Dahomey, a acquis son indépendance de la France en 1960. Cependant, après l'indépendance, le pays a été plongé dans une instabilité politique chronique. Entre 1960 et 1972, il a connu plusieurs coups d'État et renversements de pouvoir. Les gouvernements successifs ont tenté de gérer les tensions régionales et ethniques, mais l'instabilité est restée omniprésente.

b) Le Conseil présidentiel (1970-1972)

Avant le coup d'État de Kérékou en 1972, le Dahomey était gouverné par un Conseil présidentiel formé de trois anciens présidents : Hubert Maga, Sourou Migan Apithy et Justin Ahomadégbé. Cette tentative de gouvernance collégiale avait pour but de stabiliser le pays après des années de conflits entre factions rivales, mais elle a finalement échoué, laissant le pays dans une impasse politique.

Pour un contexte plus large sur l'instabilité post-indépendance du Bénin :

2. Coup d'État de Mathieu Kérékou (1972)

a) Le coup d'État du 26 octobre 1972

Le 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou, alors commandant dans l'armée béninoise, mène un coup d'État militaire qui renverse le Conseil présidentiel. Ce coup d'État, qui se déroule sans effusion de sang, met fin à l'instabilité chronique du pays, mais inaugure un régime autoritaire. Kérékou devient président du Dahomey et entame une série de réformes politiques radicales visant à centraliser le pouvoir.

b) L'instauration d'une dictature militaire

Kérékou prend rapidement le contrôle total du pays. Il dissout le Conseil présidentiel et instaure un régime militaire. En 1974, il annonce officiellement que le Dahomey devient une République populaire, avec l'adoption du marxisme-léninisme comme idéologie officielle de l'État. Le pays est alors renommé République populaire du Bénin en 1975, symbolisant ce changement idéologique et politique.

Pour plus d'informations sur le coup d'État et la montée de Kérékou :

3. Transition vers le marxisme-léninisme (1974-1980)

a) Adoption de l’idéologie marxiste-léniniste

En 1974, Mathieu Kérékou annonce que le Bénin adopte le marxisme-léninisme comme doctrine officielle. Ce changement s'accompagne de la nationalisation des secteurs clés de l'économie et de la centralisation du pouvoir autour du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), le parti unique qu'il crée pour dominer la scène politique. Le PRPB devient l'unique force politique légitime du pays, et le régime se veut totalement aligné avec les principes de l'Union soviétique et de la Chine communiste.

Pour un aperçu de la période marxiste au Bénin :

b) Réformes économiques socialistes

Sous Kérékou, l'économie béninoise est largement restructurée selon les principes marxistes. Les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le transport, et le commerce sont nationalisés. Le gouvernement met en place des collectivisations agricoles, des fermes d'État et des coopératives, dans le but de moderniser le secteur agricole. Cependant, ces réformes économiques échouent en raison de la mauvaise gestion, de la corruption, et de la résistance des populations rurales.

Pour plus d'informations sur les réformes économiques sous Kérékou :

4. Répression politique et contrôle autoritaire

a) Répression et contrôle du PRPB

Kérékou et le PRPB renforcent leur contrôle sur tous les aspects de la vie publique. Toute opposition politique est systématiquement réprimée. Des purges sont organisées au sein de l'armée et des élites politiques pour éliminer toute menace contre le régime. Les opposants politiques, les syndicalistes et les militants sont emprisonnés ou exilés, et la liberté de la presse est complètement réduite.

Pour plus d’informations sur la répression politique pendant le régime de Kérékou :

b) Culte de la personnalité

À partir de 1975, un culte de la personnalité commence à se développer autour de Mathieu Kérékou. Le président est représenté comme un sauveur de la nation, et des portraits de lui sont affichés dans tout le pays. Les discours publics et les médias officiels glorifient régulièrement Kérékou et son gouvernement.

5. Politique étrangère et alliances communistes

a) Alignement avec l'Union soviétique et Cuba

Le Bénin sous Kérékou s'aligne idéologiquement avec le bloc soviétique. Le pays reçoit une aide économique et militaire de l'Union soviétique, de Cuba, de la Chine et d'autres États communistes. Des conseillers soviétiques et cubains viennent au Bénin pour aider à mettre en œuvre des réformes économiques et militaires.

Le Bénin renforce également ses liens avec les mouvements de libération marxistes en Afrique, comme ceux de l'Angola et du Mozambique, cherchant à promouvoir une solidarité révolutionnaire sur le continent.

Pour plus d'informations sur les relations internationales du Bénin sous Kérékou :

6. Crise économique et mécontentement social (fin des années 1970)

a) Échec des réformes économiques

Malgré les efforts du régime pour collectiviser et nationaliser l'économie, les résultats sont catastrophiques. À la fin des années 1970, le Bénin est plongé dans une crise économique profonde. L’agriculture, qui est le principal secteur d’activité, connaît des baisses de production. Les infrastructures industrielles ne parviennent pas à répondre aux besoins économiques, et le pays devient dépendant de l’aide internationale.

b) Augmentation du mécontentement social

À la fin de la décennie, la population béninoise commence à exprimer de plus en plus son mécontentement face à la baisse du niveau de vie, aux pénuries alimentaires, et à la montée du chômage. Des manifestations sporadiques se produisent dans certaines régions, bien qu'elles soient généralement réprimées avec brutalité.

Pour des analyses sur la crise économique des années 1970 :

7. Tentatives de coups d'État et consolidation du pouvoir

a) Coup d'État manqué de 1977

En 1977, Kérékou échappe de justesse à un coup d'État mené par un groupe de mercenaires étrangers, dirigé par le célèbre mercenaire français Bob Denard. L'attaque, connue sous le nom de l'Opération Crevette, échoue rapidement, mais elle expose les fragilités du régime. Kérékou utilise cette tentative de coup d'État pour renforcer son contrôle sur l'armée et réprimer encore plus sévèrement toute forme de dissidence.

Pour en savoir plus sur l'Opération Crevette :

b) Consolidation du pouvoir après le coup d'État

Après l’échec du coup d’État, Kérékou renforce son contrôle sur l'appareil militaire et étatique, éliminant toute menace interne. Le régime devient plus rigide et autoritaire, avec un contrôle accru sur la société et une répression généralisée.

8. Conclusion de la décennie

La période de 1971 à 1980 au Bénin est dominée par l'émergence du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou. Cette décennie voit une transition vers un régime autoritaire avec une répression politique accrue, une économie centralisée, et un alignement idéologique avec le bloc soviétique. Toutefois, les difficultés économiques et le mécontentement populaire grandissent, ouvrant la voie à une crise plus profonde qui marquera les années 1980.

Références et ressources supplémentaires :

L’histoire du Bénin (alors appelé Dahomey) entre 1961 et 1970 est marquée par une grande instabilité politique, caractérisée par des coups d’État militaires successifs, des tensions ethniques, et la tentative de trouver une gouvernance stable.

1. Indépendance et premiers gouvernements (1961-1963)

Le Dahomey accède à l’indépendance le 1er août 1960 avec Hubert Maga comme premier président. Cependant, le pays est divisé entre les différentes régions et ethnies, chaque leader politique représentant une partie du pays : le nord avec Maga, le sud avec Sourou Migan Apithy, et l’ouest avec Justin Ahomadégbé-Tomêtin. Ces divisions régionales sont à la base de l’instabilité politique qui suivra.

En 1963, Hubert Maga est renversé par un coup d’État militaire dirigé par Christophe Soglo, un général influent. Ce coup d’État inaugure une période de troubles politiques qui durera près d'une décennie (Wikipédia, l'encyclopédie libre, La Gazette du Continent).

2. Période des coups d’État (1963-1970)

Entre 1963 et 1970, Dahomey a connu plusieurs changements de dirigeants à travers des coups d'État réguliers, avec des périodes de présidences civiles brèves, toutes interrompues par des interventions militaires (La Gazette du Continent, Agence Ecofin).

3. Le gouvernement tripartite (1970)

En mai 1970, une tentative de stabilisation est lancée avec un Conseil présidentiel qui prévoit une présidence tournante entre Hubert Maga, Sourou Migan Apithy, et Justin Ahomadégbé. Chaque dirigeant doit exercer la présidence pour une période de deux ans, afin de rétablir une certaine paix entre les factions ethniques du pays. Cependant, cette initiative échoue en raison de nouvelles tensions internes et d'une incapacité à résoudre les différends (Wikipédia, l'encyclopédie libre).

4. Conclusion de la décennie

Cette période se termine par un retour à une instabilité chronique, jusqu'à l’arrivée en 1972 de Mathieu Kérékou, qui met fin à cette série de coups d’État avec un coup d'État militaire décisif. Sous Kérékou, le pays entre dans une nouvelle phase de son histoire avec l’instauration d’un régime marxiste-léniniste (Agence Ecofin).

En résumé, de 1961 à 1970, le Dahomey (actuel Bénin) a été pris dans un tourbillon de conflits politiques et militaires, avec des gouvernements civils souvent éphémères, renversés par des coups d’État.

L'histoire du Bénin, autrefois connu sous le nom de Dahomey, entre 1951 et 1960, est une période cruciale marquée par des transformations politiques, sociales et économiques majeures qui ont conduit à l'indépendance du pays le 1er août 1960. Cette décennie a vu l'émergence de leaders politiques influents, la formation de partis politiques et l'évolution des relations avec la puissance coloniale française.

1. Contexte colonial et réformes politiques (1951-1958)

1951 : Premières élections législatives sous la Quatrième République française

En 1951, le Dahomey participe pour la première fois aux élections législatives françaises. Ces élections permettent aux colonies d'envoyer des représentants à l'Assemblée nationale française, offrant ainsi une plateforme pour exprimer les aspirations nationales.

Ces élections marquent une étape importante dans l'émancipation politique du Dahomey, permettant aux leaders locaux de participer activement à la gouvernance. Référence : Assemblée nationale française - Les députés du Dahomey

Formation des partis politiques

Les années 1950 voient la création de partis politiques qui reflètent les aspirations régionales et nationales :

Référence : Boris Boubacar Moumouni, Histoire politique du Dahomey

1956 : Loi-cadre Defferre

La loi-cadre Defferre, adoptée le 23 juin 1956, vise à réformer l'administration des territoires d'outre-mer et à leur accorder une autonomie interne plus large.

Cette loi est considérée comme une étape décisive vers l'indépendance, car elle permet aux Africains de participer plus activement à la gestion de leurs affaires. Référence : Texte intégral de la loi-cadre Defferre

2. Vers l’autonomie et l’indépendance (1958-1960)

1958 : Référendum et autonomie interne

Le 28 septembre 1958, un référendum est organisé dans les colonies françaises pour approuver la nouvelle Constitution de la Cinquième République et décider de leur statut au sein de la Communauté française.

Référence : Journal officiel de la République française, résultats du référendum de 1958

Le rôle des leaders politiques : Apithy, Maga et Ahomadégbé

Les trois principaux leaders continuent de façonner la politique du Dahomey :

Leurs rivalités sont souvent basées sur des différences régionales et ethniques, ce qui complexifie la scène politique. Référence : Mathurin C. Houngnikpo, Historical Dictionary of Benin

1960 : Indépendance

Le 1er août 1960, le Dahomey proclame son indépendance.

Le pays devient membre des Nations unies le 20 septembre 1960. Référence : Site officiel du gouvernement du Bénin - Historique

3. Problèmes post-indépendance

Instabilité politique

Les années qui suivent l'indépendance sont marquées par une instabilité politique :

Référence : Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640-1960

Rivalités régionales et ethniques

Les divisions entre le nord, le sud-est et le centre-sud persistent, alimentées par :

Ces rivalités entravent le développement d'une identité nationale cohérente. Référence : Banque mondiale - Profil économique du Bénin

Défis économiques

Le pays fait face à :

Référence : Banque mondiale - Profil économique du Bénin

Liens supplémentaires et références

Conclusion

La période de 1951 à 1960 est fondamentale dans l'histoire du Bénin. Elle est caractérisée par la montée du nationalisme, les réformes politiques majeures initiées par la loi-cadre Defferre, et l'accession à l'indépendance. Les leaders politiques de l'époque, malgré leurs rivalités, ont joué un rôle déterminant dans la formation de l'État béninois moderne. Les défis post-indépendance, notamment l'instabilité politique et les tensions régionales, ont façonné le parcours du pays et continuent d'influencer sa trajectoire actuelle.

L'histoire du Bénin, entre 1901 et 1950, est marquée par la colonisation française et l'évolution progressive vers l'indépendance. Cette période cruciale s'étend de la consolidation du pouvoir colonial à la montée des revendications nationalistes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Voici un développement plus détaillé de cette histoire, avec des références et des liens pour approfondir les connaissances sur cette période.

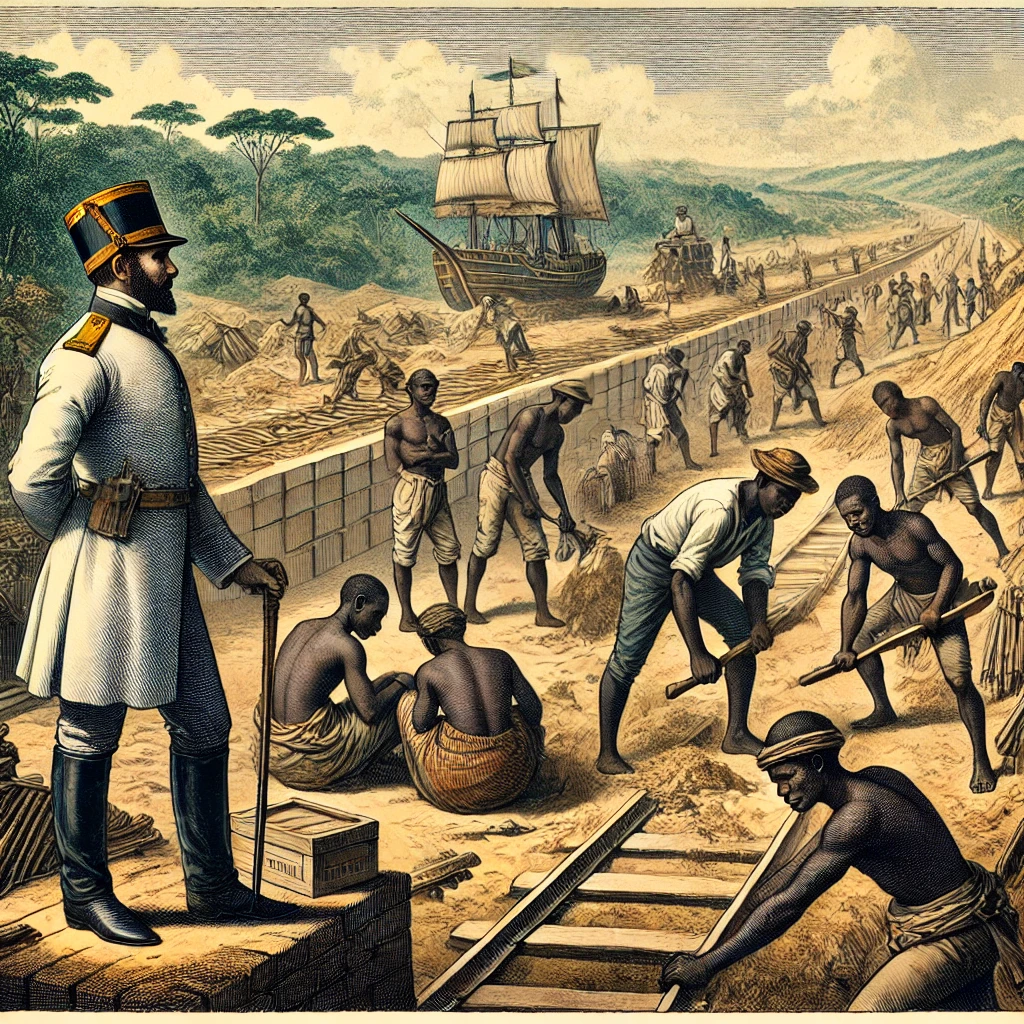

Après la chute du royaume d'Abomey en 1894 et la capture du roi Béhanzin, le Dahomey devient une colonie française intégrée à l'Afrique-Occidentale Française (AOF). À partir de 1901, l'administration coloniale consolide son pouvoir en mettant en place une hiérarchie stricte avec des administrateurs français à la tête des districts locaux, appelés cercles.

Références :

Bien que sous domination française, plusieurs groupes ethniques dahoméens, en particulier dans le nord, résistent à l'autorité coloniale. La révolte des Somba en 1916 est l'une des plus marquantes. Les autorités coloniales répriment ces révoltes avec brutalité, renforçant ainsi leur emprise.

L'un des principaux objectifs des Français est de développer les infrastructures pour mieux exploiter les ressources du Dahomey.

Référence : Ligne de chemin de fer Cotonou-Parakou - Cahiers d'Études Africaines.

Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats dahoméens sont recrutés dans le cadre du corps des Tirailleurs sénégalais pour combattre en Europe aux côtés de la France. Cela crée un sentiment d'injustice chez les Dahoméens, qui contribuent à l'effort de guerre sans bénéficier de droits politiques en retour.

Références : Les Tirailleurs sénégalais - Ministère des Armées de la République française.

L'administration coloniale française met en place un système éducatif qui vise à former une élite capable de servir les intérêts français dans la colonie. Les écoles primaires et secondaires créées à Porto-Novo et Abomey forment une nouvelle génération d'intellectuels dahoméens.

Référence : L'enseignement en Afrique coloniale - Cahiers d’Études Africaines.

Dans les années 1920 et 1930, les premières organisations politiques émergent, revendiquant des réformes et des droits pour les Africains.

Référence : John Ballard, The Politics of Participation in Colonial Dahomey (University Press of America, 1971).

La Grande Dépression frappe durement les économies coloniales. Au Dahomey, les prix des matières premières, notamment l'huile de palme et l'arachide, chutent, aggravant la pauvreté. En réponse, l'administration coloniale augmente les taxes, provoquant un mécontentement croissant parmi la population.

Référence : Le Bénin et la crise des années 1930 - Cairn.info.

La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans la politique coloniale française. En 1946, la Constitution de la Quatrième République crée l'Union française, donnant une certaine représentation aux colonies dans les institutions françaises. Le Dahomey, comme les autres colonies de l’AOF, envoie des députés à l’Assemblée nationale française.

Référence : Assemblée nationale française - Les députés africains.

À la fin des années 1940, plusieurs partis politiques émergent, reflétant la montée du nationalisme et les revendications pour plus d’autonomie.

À la fin des années 1940, le climat politique change rapidement. Les élites dahoméennes s'organisent pour revendiquer plus de droits politiques et économiques, tout en préparant la transition vers une éventuelle indépendance.

Référence : Mathurin Houngnikpo, Historical Dictionary of Benin.

Conclusion

Entre 1901 et 1950, le Dahomey (actuel Bénin) vit des transformations majeures...

L’histoire du Bénin, anciennement connu sous le nom de Royaume de Dahomey, entre 1801 et 1900 est marquée par des transformations profondes. Le XIXe siècle voit l’apogée et la chute du royaume de Dahomey, la fin progressive de la traite des esclaves et l'instauration de la domination coloniale française. Voici un développement plus détaillé de cette période avec des références et des liens utiles.

Le début du XIXe siècle est marqué par l'instabilité sous le règne du roi Adandozan. Ce roi est déposé en 1818 par le prince Ghêzo, qui accède au pouvoir avec l'aide des Britanniques. Le règne d’Adandozan reste peu documenté, mais il est généralement considéré comme une période de tensions internes.

Le règne de Ghêzo est souvent considéré comme l'une des périodes les plus prospères du royaume de Dahomey. Il consolide le pouvoir royal et modernise l'armée, notamment en renforçant les célèbres Amazones du Dahomey, une force militaire composée exclusivement de femmes. Il engage également des réformes économiques en diversifiant les sources de revenus du royaume.

Malgré les pressions internationales pour abolir la traite des esclaves, Ghêzo continue de faire du commerce négrier une partie intégrante de l'économie du Dahomey. Les captifs des guerres expansionnistes sont vendus aux Européens contre des armes et des biens. Ghêzo signe cependant un traité avec les Britanniques dans les années 1850 pour restreindre la traite, tout en poursuivant le commerce en sous-main.

Référence : Queen Mary University of London.

Sous le règne de Glèlè, la pression contre la traite des esclaves s’intensifie, et le commerce s’effondre progressivement. Glèlè essaie de compenser cette perte en se tournant vers la production d’huile de palme, un produit de plus en plus recherché en Europe pour l’industrie. Toutefois, cette transition est difficile pour le Dahomey, qui dépendait largement du commerce des esclaves.

Le règne de Béhanzin est marqué par la confrontation directe avec les ambitions coloniales françaises. Béhanzin tente de maintenir l'indépendance du royaume face aux pressions croissantes des Européens, mais les tensions avec la France mènent à une guerre ouverte.

En 1890, le premier conflit éclate entre le Dahomey et la France, principalement en raison des rivalités commerciales et territoriales. La France cherche à étendre son influence en Afrique de l’Ouest, notamment en s'appropriant le port stratégique de Porto-Novo, allié à la France.

Deuxième guerre (1892-1894) : Le conflit prend une dimension plus violente. Les troupes françaises, mieux équipées, parviennent à défaire les forces de Béhanzin lors de plusieurs batailles, notamment grâce à leur artillerie moderne et à une organisation militaire supérieure. Après plusieurs mois de résistance, Béhanzin est capturé et exilé en 1894, marquant la fin de la souveraineté du royaume de Dahomey.

Après la défaite de Béhanzin, le Dahomey est annexé par la France en tant que colonie. Cela marque la fin du royaume indépendant et l’intégration de la région dans l’Afrique-Occidentale française (AOF). Le Dahomey devient alors une colonie stratégique pour les Français, qui réorientent son économie vers la production de ressources agricoles destinées à l’exportation, comme l’huile de palme.

Références :

Le Dahomey est l’un des acteurs centraux de la traite des esclaves en Afrique de l’Ouest. Le royaume capture des esclaves au cours de campagnes militaires, qu'il vend ensuite aux Européens. Ouidah est l'un des ports les plus actifs dans la traite, tandis que Porto-Novo est un autre centre d’exportation clé.

Références : Unesco – Route des esclaves.

Le déclin de la traite est dû à plusieurs facteurs, dont la pression des puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne, qui abolit la traite en 1807, et la France en 1815. Néanmoins, la traite clandestine continue à Dahomey jusque dans les années 1850.

Le déclin du commerce des esclaves pousse les dirigeants dahoméens à chercher d'autres ressources, en particulier l'huile de palme, qui devient un produit prisé dans l’industrie européenne au XIXe siècle. Cependant, cette transition n'a pas permis de remplacer complètement les revenus tirés de la traite des esclaves.

Références : Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550–1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society (Oxford University Press).

En 1863, la France établit un protectorat sur la ville de Porto-Novo, craignant que le royaume voisin de Dahomey ne s'en empare. Ce protectorat, officiellement confirmé en 1882, marque le début de l'expansion coloniale française dans la région. La France utilise Porto-Novo comme base pour ses activités militaires et économiques sur la côte atlantique.

La tension entre la France et le Dahomey s'intensifie au cours des années 1880, alors que les Français cherchent à étendre leur influence en Afrique de l’Ouest. Le roi Béhanzin tente de résister, mais les forces dahoméennes sont finalement vaincues après les guerres franco-dahoméennes, et le royaume est annexé.

Après l’annexion, la France organise la région en colonie et introduit une administration directe. Le Dahomey est intégré à l'Afrique-Occidentale française, et de nombreuses réformes sont mises en place pour réorienter l'économie vers les besoins de la métropole. Les infrastructures telles que les routes et les ports sont développées pour faciliter l’exportation de produits comme l'huile de palme.

Références :

L'annexion du Dahomey par la France a des effets durables sur la société et la culture locales. Les structures politiques traditionnelles sont démantelées, et les chefs locaux sont placés sous l'autorité des administrateurs coloniaux français. Le pouvoir centralisé qui existait sous les rois dahoméens est remplacé par une administration coloniale plus décentralisée et hiérarchisée.

Références supplémentaires :

L’histoire du Bénin, alors connu sous le nom de Royaume de Dahomey, entre 1701 et 1800, est une période de grande importance, marquée par l’expansion militaire, les bouleversements économiques liés à la traite négrière, et les interactions croissantes avec les puissances européennes. C'est une ère où le Dahomey s'affirme comme l'une des puissances dominantes de la côte ouest-africaine, jouant un rôle clé dans le commerce transatlantique des esclaves, avant de connaître des défis internes et externes qui mettent à l’épreuve sa stabilité.

Le début du XVIIIe siècle marque l'apogée du Royaume de Dahomey sous le règne d'Agaja, l'un des rois les plus célèbres et stratèges de l'histoire dahoméenne. Agaja est réputé pour ses conquêtes militaires qui renforcent la puissance du royaume. Dès son accession au trône en 1718, il met en place une politique d'expansion agressive.

L’intégration d’Ouidah permet au Dahomey de devenir un acteur central dans la traite négrière transatlantique. Agaja intensifie les raids pour capturer des esclaves dans les territoires voisins, qui sont ensuite vendus aux Européens contre des armes, des munitions, de l’alcool et d’autres marchandises. Ce commerce enrichit le royaume et renforce son pouvoir militaire.

Malgré son succès militaire, Agaja doit faire face à la puissance du royaume d’Oyo, situé dans l’actuel Nigeria. Oyo, l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest, impose un tribut annuel au Dahomey après plusieurs campagnes militaires victorieuses contre lui. Agaja essaie de résister à cette domination, mais finit par accepter le tribut, tout en continuant d'étendre son royaume.

Références : Robin Law, The Kingdom of Dahomey: A History (Oxford University Press). John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800 (Cambridge University Press).

Le successeur d’Agaja, Tegbessou, poursuit l'œuvre de son père en consolidant l’expansion du royaume tout en centralisant le pouvoir royal. Son règne est marqué par une série de réformes administratives et militaires qui permettent au Dahomey de maintenir son hégémonie régionale.

Tegbessou renforce l'armée du Dahomey, notamment en intégrant les célèbres Amazones du Dahomey (ou Agojie), une unité de guerrières d'élite qui joue un rôle crucial dans les campagnes militaires du royaume. Ces femmes guerrières sont particulièrement redoutées pour leur discipline et leur efficacité sur le champ de bataille.

Sous Tegbessou, le commerce des esclaves reste la principale source de revenus du royaume. Les Européens continuent d'acheter des esclaves en masse à Ouidah, et Tegbessou renforce les relations commerciales avec la France, le Portugal et la Grande-Bretagne. Le Dahomey devient un acteur clé dans le commerce triangulaire, échangeant des captifs contre des produits européens et augmentant sa puissance militaire grâce à ces échanges.

Bien que Tegbessou tente de renforcer le Dahomey, il doit toujours payer un tribut à Oyo, ce qui témoigne de la persistance de la domination d’Oyo dans la région. Cependant, Tegbessou cherche à réduire cette influence en établissant des alliances avec d'autres royaumes voisins et en poursuivant ses campagnes militaires pour étendre son territoire.

Références : Edna G. Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey (University of Virginia Press).

Le règne de Kpengla marque un tournant dans les relations entre le Dahomey et les puissances européennes. Kpengla tente de renforcer le contrôle du Dahomey sur le commerce à Ouidah et d'imposer des taxes sur les commerçants européens.

Références : Toyin Falola & Matthew M. Heaton, A History of Nigeria (Cambridge University Press).

Le roi Agonglo, qui monte sur le trône en 1789, fait face à des défis croissants. Les révoltes internes affaiblissent son autorité, tandis que les tensions avec les Européens s’intensifient.

Le successeur d'Agonglo, Adandozan, accède au trône dans un contexte difficile. Son règne est marqué par des conflits internes qui affaiblissent encore davantage le royaume. Adandozan tente de centraliser le pouvoir et de renforcer l’économie, mais ses efforts sont en grande partie inefficaces. En 1818, il est finalement déposé par son frère Ghêzo, avec l’aide des Britanniques, ce qui ouvre la voie à un renouveau du royaume au XIXe siècle.

Tout au long du XVIIIe siècle, la traite des esclaves reste le pilier économique du Dahomey. Ce commerce permet au royaume de financer ses guerres, d'acheter des armes et de maintenir une armée puissante. Cependant, cette dépendance à l'égard de la traite a aussi des effets négatifs. Le besoin constant de captifs pour le commerce incite le royaume à mener des guerres fréquentes, entraînant des tensions avec ses voisins.

Références :

Entre 1701 et 1800, le Dahomey connaît une période de grande expansion et de prospérité, mais aussi de tensions internes et externes. Les conquêtes d’Agaja, la consolidation du pouvoir sous Tegbessou et Kpengla, et l’exploitation du commerce des esclaves permettent au royaume de se développer et de s'imposer comme une puissance régionale. Toutefois, à la fin du siècle, le Dahomey commence à montrer des signes de faiblesse, notamment en raison de conflits internes et de la pression internationale croissante contre la traite des esclaves, qui affaiblit son économie. Ces dynamiques poseront les bases des transformations majeures qui surviendront au XIXe siècle, avec la montée de la colonisation européenne en Afrique de l'Ouest.

L’histoire du Bénin entre 1601 et 1700 est dominée par la montée en puissance du Royaume de Dahomey, qui émerge comme une force militaire et politique dans la région, ainsi que par les interactions croissantes avec les Européens dans le cadre du commerce des esclaves. Durant cette période, plusieurs événements importants se déroulent, notamment la consolidation des structures politiques dahoméennes et le début des relations commerciales avec les puissances européennes. Voici une vue détaillée de cette période.

Avant l’émergence du Royaume de Dahomey, plusieurs royaumes coexistaient dans la région qui correspond aujourd'hui au Bénin. Parmi eux, les plus importants sont les royaumes d'Allada et de Porto-Novo, situés près de la côte. Ces royaumes jouaient déjà un rôle dans le commerce régional, y compris la traite des esclaves, mais c’est le royaume d’Abomey, qui deviendra plus tard le Royaume de Dahomey, qui prendra le dessus au XVIIe siècle.

Le Royaume de Dahomey est traditionnellement fondé vers la fin du XVIe siècle ou le début du XVIIe siècle, probablement autour de 1600. La légende dahoméenne raconte que trois frères issus du royaume d’Allada (Takoudagba, Do-Aklin et Te-Agbanlin) se disputaient la succession au trône. L’un d’eux, Do-Aklin, migra vers les terres d’Abomey et y fonda un royaume. Ses descendants, dont Houégbadja, sont considérés comme les premiers rois du Dahomey.

Références : Edna G. Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey (University of Virginia Press). Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640–1960 (Cambridge University Press).

Sous le règne de Houégbadja et son fils Akaba, le Dahomey devient une force incontournable en Afrique de l’Ouest. Leur règne marque un tournant dans l’organisation et la consolidation du royaume. Le Dahomey devient une entité politique et militaire bien structurée, qui s'étend progressivement en s'imposant sur ses voisins par la guerre.

L’un des points clés de cette période est la consolidation de la dynastie Alladaxonu, qui restera au pouvoir jusqu'à l’occupation coloniale française. Cette dynastie, fondée par les descendants d'Allada, impose son autorité à travers une combinaison d’habileté militaire et de contrôle administratif rigoureux.

Références : Robin Law, The Kingdom of Dahomey: A History (Oxford University Press).

Dès le début du XVIIe siècle, les Européens commencent à établir des relations commerciales avec les royaumes africains de la côte, y compris ceux de l’actuel Bénin. Les Portugais, les Hollandais, puis les Français et les Anglais sont les principales puissances présentes dans la région.

Le Dahomey commence à participer activement à la traite transatlantique des esclaves à la fin du XVIIe siècle. Les rois dahoméens capturent des esclaves lors de leurs guerres contre les royaumes voisins, et ces esclaves sont ensuite vendus aux Européens sur la côte.

En s’intégrant à la traite négrière, le Dahomey commence à structurer son économie autour de cette activité. La capture d’esclaves lors des campagnes militaires devient une partie intégrante de la stratégie du royaume. L’essor du Dahomey au XVIIe siècle est donc étroitement lié à la traite transatlantique des esclaves, qui représente une source majeure de richesses pour les rois et l’élite militaire du royaume.

Références : John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800 (Cambridge University Press). Toyin Falola, Africa, Volume 1: African History Before 1885 (Carolina Academic Press).

L’un des traits distinctifs du Dahomey au XVIIe siècle est son organisation politique fortement centralisée. Le roi, ou "Ahosu", est la figure dominante et détient un pouvoir absolu. Le royaume est structuré autour d’une cour royale étroitement contrôlée et d’une élite militaire loyale.

Le royaume est également doté d’un système administratif sophistiqué. Les rois dahoméens nomment des représentants dans les territoires conquis pour collecter des impôts, superviser le commerce et maintenir l’ordre. Ce système permet au Dahomey de maintenir un contrôle ferme sur ses sujets et de s’assurer que les richesses issues du commerce des esclaves et de la guerre soient centralisées au profit de la cour royale.

Références : Edna G. Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey (University of Virginia Press). Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550–1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society (Oxford University Press).

Entre 1601 et 1700, le Dahomey s’impose comme un royaume puissant et centralisé en Afrique de l’Ouest. Fondé autour d'une monarchie forte, avec une armée redoutable et une administration centralisée, le Dahomey joue un rôle clé dans la traite des esclaves transatlantique, un commerce qui devient essentiel à son économie. Les relations avec les Européens se développent progressivement, notamment autour du commerce des esclaves, qui enrichit considérablement le royaume. En même temps, le Dahomey est en constante expansion, conquérant des territoires voisins et renforçant son contrôle sur la région, jetant ainsi les bases de sa puissance au XVIIIe siècle.

L’histoire du Bénin entre 1501 et 1600 est marquée par le développement et la consolidation des royaumes locaux, notamment le royaume du Bénin (actuel Nigéria, mais influençant une partie du sud du Bénin actuel) et le début de la formation du royaume de Dahomey vers la fin de la période. Cette période voit aussi une intensification des relations commerciales avec les Européens, notamment les Portugais, qui établissent des liens avec les royaumes côtiers. Ces interactions transforment les sociétés locales, notamment à travers l'introduction d'armes à feu, le développement du commerce des esclaves et des marchandises comme le poivre, l'ivoire et l'huile de palme.

Le Royaume du Bénin, qui ne correspond pas à l’actuel Bénin mais qui influence une partie du sud du Bénin actuel, est l’un des royaumes les plus puissants de la région durant cette période. Sa capitale se situe à Benin City, dans l’actuel Nigéria. Ce royaume est dirigé par des rois appelés Oba, dont le plus célèbre à cette époque est Oba Esigie, qui règne vers le milieu du XVIe siècle.

Sous Esigie, le royaume connaît une période d’expansion et de développement culturel et artistique. C’est aussi une époque d’intensification des contacts avec les Portugais. Esigie, habile diplomate et guerrier, consolide le pouvoir royal, encourage l'art du bronze et développe le commerce international.

Références : Barbara W. Blackmun, The Art of Power: Benin Kingship (University of California). Paula Ben-Amos, The Art of Benin (Harvard University Press).

Le Royaume d'Allada, situé dans l’actuel sud du Bénin, joue un rôle crucial au XVIe siècle dans les échanges commerciaux avec les Européens. Allada est souvent considéré comme le royaume "mère" du futur royaume de Dahomey. C’est également un centre de commerce influent, reliant les zones côtières aux régions de l’intérieur.

Le Royaume de Porto-Novo (ou Hogbonou) est un autre royaume important du sud de l'actuel Bénin, situé sur la côte. Il se développe progressivement au cours du XVIe siècle et jouera un rôle crucial dans la traite des esclaves au cours des siècles suivants. Porto-Novo, bénéficiant de sa position stratégique sur la côte, entretient des relations commerciales avec les Européens, notamment les Portugais et plus tard les Français.

Références : Robin Law, Ouidah: The Social History of a West African Slaving Port 1727–1892 (James Currey Publishers). Patrick Manning, Slavery and African Life: Occidental, Oriental, and African Slave Trades (Cambridge University Press).

Vers la fin du XVIe siècle, le Royaume de Dahomey commence à émerger comme une entité politique distincte dans la région intérieure du sud de l'actuel Bénin. La fondation officielle du Dahomey est généralement attribuée au début du XVIIe siècle, mais ses racines se forment à la fin du XVIe siècle.

Références : Edna G. Bay, Wives of the Leopard: Gender, Politics, and Culture in the Kingdom of Dahomey (University of Virginia Press). Robin Law, The Kingdom of Dahomey: A History (Oxford University Press).

Le commerce entre les royaumes côtiers du Bénin et les Européens s'intensifie au cours du XVIe siècle, avec les Portugais jouant un rôle clé dans l'établissement des premières routes commerciales transatlantiques. Dès 1486, les Portugais avaient établi des contacts avec les royaumes côtiers, et au XVIe siècle, ces relations se renforcent.

Le commerce transatlantique des esclaves a des effets importants sur la région :

Références : John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800 (Cambridge University Press). Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550–1750 (Oxford University Press).

Entre 1501 et 1600, la région correspondant à l’actuel Bénin voit l’essor de puissants royaumes côtiers comme Allada et Porto-Novo, tandis que le Royaume du Bénin, basé dans l’actuel Nigéria, exerce une influence culturelle et politique majeure. À la fin du siècle, les bases du Royaume de Dahomey commencent à se poser, jetant les fondations d’une future puissance régionale. Cette période est également marquée par l'intensification des échanges commerciaux avec les Européens, en particulier les Portugais, et par le développement du commerce des esclaves, qui aura un impact durable sur la région et sur ses relations avec le monde extérieur.

L’histoire du Bénin entre 1401 et 1500 est une période marquée par l’émergence et le développement des royaumes locaux, notamment le royaume du Bénin (situé dans l'actuel Nigéria) et le royaume d’Allada (situé dans le sud de l'actuel Bénin). Cette époque voit également les premiers contacts avec les Européens, particulièrement les Portugais, qui commencent à explorer la côte ouest-africaine. Bien que le royaume de Dahomey, qui deviendra plus tard central dans l’histoire de la région, n’existe pas encore officiellement, les dynamiques politiques et économiques qui se mettent en place au XVe siècle posent les bases pour les développements futurs.

Le Royaume du Bénin, dont le centre se trouve à Benin City (dans l’actuel sud du Nigéria), connaît une période d’expansion importante durant le XVe siècle. Sous la dynastie des Oba, les rois du Bénin, ce royaume devient l'une des puissances dominantes en Afrique de l'Ouest.

Références : Paula Ben-Amos, The Art of Benin (Harvard University Press). Barbara W. Blackmun, The Art of Power: Benin Kingship (University of California).

À la fin du XVe siècle, les Portugais deviennent les premiers Européens à entrer en contact avec le Royaume du Bénin. Ces interactions ouvrent la voie à des échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

Références : John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800 (Cambridge University Press).

Le Royaume d’Allada, situé dans le sud de l’actuel Bénin, émerge comme une puissance régionale au XVe siècle. Allada est souvent considéré comme le berceau de ce qui deviendra plus tard le Royaume de Dahomey.